|

オーケストラ・アンサンブル設立25周年記念演奏会

2013年9月7日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 井上道義

ヴァイオリン 諏訪内 晶子 |

|

9月となり、定期の新シーズンが始まる。

定期演奏会の始まりの前に、創立25周年の記念演奏会が開催された。OEKの今シーズン最初の演奏会。

25周年記念のプログラムは個性的なプロ。

祝祭的な雰囲気を盛り上げる、ヘンデルの「王宮花火の音楽」序曲で始まり、ショスタコーヴィッチのヴァイオリン協奏曲第2番(ヴァイオリン 諏訪内 晶子)、後半がモーツアルトの交響曲25番ト短調、最後が西村朗の「鳥のヘテロフォニー」

OEKらしい、内容の多彩なプログラム。そして、OEKの室内オーケストラという特長を最大限に生かしたプログラム。

この日は久しぶりに、音楽堂も超満員、3階まで補助席が出る盛況。

演奏会前に長い間企業としてOEKを支えてきたレンゴーの社長に、谷村会長・石川県知事より感謝状の贈呈があった。レンゴーは経済面で創立当初よりOEKを支えてきており、コンサートマスターが弾いているストラディヴァリウスもレンゴーより貸与されている。

さて、最初のヘンデル。トランペツトとバロックティンパニーが心地よく炸裂し、祝典的な雰囲気を盛り上げる。

アンコールに演奏された同組曲の「メヌエット」とともに、25周年を祝うのに最適な音楽。

2曲目はガラッと色彩が変わり、ショスタコーヴィッチのヴァイオリン協奏曲第2番。

第1番は比較的演奏される機会も多いが、2番は珍しい。ショスタコーヴィッチ晩年の、複雑な心境を感じさせる作品。1番がドラマティックで悲劇的な音楽であるのに比較し、2番はモノローグ的で、より内面的である。

しかし、ショスタコーヴィツチ独特の楽器の使い方、特にフルート、ホルン等管楽器、更に打楽器とヴァイオリンの絡みなど魅力的な部分も多い。

ベートーヴェンの中期の作品と、後期の作品の違い、ドラマティツクな闘争性から内面的なものへの傾斜、それがこの2つのヴァイオリン協奏曲の性格の違いにもあてはまる様に思える。

さて、諏訪内晶子のヴァイオリン、実に濃厚な厚ぼったい音楽。低音が支配的な1,2楽章だが、出だしの低音の濃厚な音に驚く。かつての、巧さは感じるが、作品へのアプローチとしては、薄っぺらい感じが否めなかった諏訪内のイメージとはまったく異なる、作品の本質に迫ろうとする鬼気迫る演奏。

井上道義のアプローチもさすがショスタコーヴィッチを得意とする指揮者。ショスタコーヴィッチ独特の鋭角的な管楽器・打楽器の響きが冴え渡り、ヴァイオリンの太いモノローグを際立たせる。ホルンも指揮者の要求にこたえた熱演。2楽章のフルートの独奏、客演の奏者の様だが、はっとするような豊かな音色でヴァイオリンと対峙する。

カディンツアを含め、暗いモノローグが続く2楽章だが、1番の協奏曲のパッサカリアの様なドラマ性でない、心の襞のつぶやきの様なものが聴こえる。切れ目無く続く第3楽章は一転して激しく鋭い切れ味のヴァイオリンとオーケストラ。諏訪内のヴァイオリンはここでは、鋭く激しく切り刻む。そして、ティンパニーの炸裂と、管楽器、弦楽器の刻むショスタコーヴィッチ独特のリズムと、魅力満載。

畳み掛けるような迫力で全曲が閉じられる。ヴァイオリン、オーケストラとも作品の本質に迫ろうとする力を強く感じさせる熱演だった。

休憩を挟んで、モーツァルトの交響曲25番。40番に対し、小ト短調と呼ばれることのある中期の傑作。映画「アマデウス」でも1楽章がテーマ音楽として使われていた。弦と小編成の管楽器のみの規模の小さい作品だが、内容は濃い作品。悲劇的な色彩の強い作品なので、25周年というお祝いの音楽会のプロとして何故?という疑問もわいたが、井上マエストロのアンコールでの語りによると、OEKが最も得意としてきた作品ということと、25周年と25番を意味づけしたようだ。OEKの弦はさすが思わせるアンサンブル。ホルンはかなりの強奏をマエストロに要求されているので、かなり苦しそうではあったが、迫力ある音を聴かせていた。

「疾走する悲しみ」で突き抜けていくような演奏。

最後は西村朗の「鳥のヘテロフォニー」。コンポーザー・イン・レジデンスという試みを設立当初から行い、日本の現代作曲家の新作を積極的に紹介してきたOEKならではのトリのプログラム。日本の現代音楽をプログラムの最後にメーンとして据えるというのは、OEKの25周年ならではとも思う。

この作品は1963年の委嘱作品だが、再演も繰り返し行われ、OEKのヨーロッパ公演でも演奏されたOEKお得意の作品とも言える。とはいうものの、演奏者にとっては大変な技巧と力を要求される作品。

編成はOEKの標準編成に、打楽器群が加わった程度の小編成のための作品であるが、各パートには特殊な奏法が多く要求されたり、独特な原始的ともいえるようなリズムが要求されたりと、過酷な作品でもある。

中間部では、打楽器奏者3人がビブラフォン、木琴を弓で縦にこすり、グラスハーモニカの様な音を出させたり、終結部の将にアクロバティックな饗宴の部分では(作曲者はインドネシアのケチャの音楽をイメージしているとのことだが)、何と大きいティンパニーをボンゴの様に手で叩きリズムを刻むなど、演奏者には技術と体力が要求される。

鳥が鳴き交わすような静かな導入部から始まり、体を揺すられるようなリズムの饗宴の部分が続き、更に点滅するような鳥の声のような描写が続き、終結部は原始的とも言えるリズムの乱打。

小柄でおとなしそうな西村朗のどこから、こんなエネルギーが噴出するかと思うような激しい作品。

この様に現代作曲家の作品でも再演が続くと、次第に聴衆もそれを聴くのが楽しみとなる。よく言われることだが。「最初からの名曲は無い」のであつて、演奏者と聴衆が名曲を作り出し、育てていくのだと思う。

それにしても、今日の井上マエストロの熱のこもった指揮が、この作品の面白さを際立てていた。激しいリズムの部分では、身体全体を揺り動かしオーケストラを牽引、踊りの名手でもあるマエストロの面目躍如という演奏。

アンコールが、ヘンデルの「王宮花火の音楽」からメヌエット。バロックティンパニの炸裂で華々しくエンディング。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第340回定期演奏会

2013年7月18日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 井上道義

バス 森 雅史 |

|

今期最後の定期。例年なら9月に行われる「岩城宏之メモリアルコンサート」、今年はOEK25周年の記念行事が9月から始まるので、7月にずらしての開催となったようだ。

今年の岩城宏之音楽賞の受賞者は、高岡市出身のバス歌手、森雅史氏。現在ドレスデンのゼンパー・オーパーに所属する中堅の歌い手。今日は2部でその歌が披露される。

今日のプログラムは森雅史の歌を除くとメンデルスゾーンの交響曲が2曲。3番「スコットランド」、4番「イタリア」

メンデルスゾーンの交響曲2曲のプロ、ありそうでそんなに無いプロではなかろうか?

来年2月には2番「賛歌」という珍しい作品が山田和樹の指揮で演奏される。OEKの編成にもピタッとあうことでもあり、とりあげられる回数も多いということか。

さて、前半は3番「スコットランド」。 シューマンの3番「ライン」とも近似性を感じるロマン派交響曲の名曲。

この作品の絵画的な色彩感を強調した様な端正な演奏。きつちりとした造形感、整ったアンサンブル。

低音の厚みと、ティンパニーの輝きがやや足りなく、響きが薄く聴こえたのが、やや物足りなく感じさせた。

この作品のもう一つの側面として、情緒纏綿と歌わせ、濃い色付けをする演奏もあるし、その方が聴く方にとっては面白いとも思うのだが、井上マエストロはそのあたりはあえて外して、淡色系の演奏を狙っていたよう。

今日はフルート主席に、工藤重典が座っており、さすがに輝きのあるフルートが出色。

後半は森雅史が登場。バス独特の太い輝きとでも形容出来る声の質。

モーツァルト2曲。「ドンジョバンニ」から「カタログの歌」、「魔笛」から「この聖なる殿堂では。」

動と静の対比のある2曲。前半のややコミカルな味付け、後半の堂々たる貫録の歌、個性的な味付けのある歌いっぷり。さすがにオペラ座の経験が生きている。

フレンニコフ「酔っ払いの歌」の超低音、最後の部分のどこまで下がるかという低音は、バスの魅力たっぷり。

最後はプッチーニの「ラ・ボエーム」から「外套のアリア」。プッチ-ニらしい甘く切ないリリカルな情緒をたっぷりと聴かせてくれた。映画俳優にも劣らないルックスと、豊かな声質と表現力、オペラでの活躍を是非見てみたい歌手である。

最後はメンデルスゾーンに戻り4番「イタリア」

疾走する様なリズムにのり、歌が溢れた快演。一気呵成の様に流れる作品だから、どこかで停滞すると、とたんに流れが止まり、魅力の無くなる演奏と化すが、この日の演奏はそんな憂いが全くなく、充実した躍動感が満ちていた。

1楽章開始の木管の魅力的な和音、2楽章の憂い、3楽章の柔らかい舞踊、そして4楽章の激しいタランテラと各楽章の個性がきっちりと描き出されていた。

弦楽器、管楽器とも早いパッセージが早いので、ひとつ狂うと収拾がつかなくなると思うが、OEKは細部をごまかすことなく、クリアに演奏していたので、アンサンブルの妙がくっきりと聴こえ魅力的。

この演奏会が今期の定期の最後。今期も、個性ある演奏会を多く聴く事が出来た。

来期は、マイスターシリーズで5回シリーズでのベートーヴェンの交響曲全曲演奏。中にOEK得意の日本の現代作曲家の代表作の再演も加わり、25周年という節目にOEKの成長を聴く事のできるシリーズとなりそう |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第338回定期演奏会

2013年6月29日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮・ピアノ シュテファン・ヴラダー |

|

今月は、フィルハーモニー、マイスター両シリーズ共、ピアノの弾き振りというのも珍しい。

先回の巨匠レオン・フライシャーに続いて、今回はウィーンのピアニストシュテファン・ヴラダーの登場。

シュテファン・ヴラダーもピアニストから指揮者への道を歩みつつあることから、今回も前半は指揮での登場。

プログラムは前半がベートーヴェンのレオノーレ序曲第1番、モーツァルトの交響曲第25番ト短調K183、後半がベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」。

2004年にフランスの名ピアニスト、フィリップ・アントルモンがやはり定期でこの作品を弾き振りしている。

その時の私の記録を見ると、エレガントで暖かい演奏であったようだ。

9年後の今日、果たしてヴラダーは弾き振りという、珍しいスタイルでどの様な演奏を聴かせてくれるか楽しみ。

ベートーヴェンのレオノーレ序曲第1番、演奏される事が珍しい作品でなかろうか。3番の劇的緊張度の高さに比べると、ややおとなしいとも聴ける作品だが、ヴラダーはアンサンブルをきちんとまとめ、完成度の高い演奏を聴かせてくれた。出だしの静かな中に張りつめた緊迫感の満ち満ちた部分の弦と管の厚い響きは印象的。

モーツァルトの25番、40番と比較し小ト短調とも呼ばれ、映画「アマデウス」のテーマ音楽ともなった、モーツァルト初期の名作。ヴラダーはやや早めのテンポをとり、疾走する様な緊張感を表出。ヴィブラートを控えめにし、シャープな響きを追求しているよう。もう少し、豊潤な響きも欲しい気もしたが、この作品に対するヴラダーの表現意欲は伝わってくる。

休憩後はベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」。この大作を弾き振りというのは、ピアニストにとっても、オーケストラにとっても大変な冒険の様に思えるが、この日の演奏はその杞憂を吹き飛ばすような快演。

ピアノは非常にクリアで、音の泡立ちが良い。決して派手さをひけらかす演奏でないが、内容はぎしっとつまった聴きごたえのあるもの。表面的な華麗な演奏ではないが、一つ一つのテーマをじっくりと丁寧に描き出しながら、スケール大きく描き出した演奏。

アンコールのリストでもそうだが、濃厚さとか、華やかさとは異なるのだが、それでいて非常に濃密な世界を描き出していくのが特長か。オーケストラも指揮者ヴラダーの意図に忠実に、そしてピアニストヴラダーにもしっかりとサポートするという、充実したアンサンブル。ヴラダーもピアノの応答にオーケストラが敏感に反応するので、気持ちのこもった弾き振りが出来ているよう。このあたりが、協奏曲の弾き振りの醍醐味であろうか。ピアニストの息づかいとオーケストラの息づかいが一致し、阿吽の呼吸で音楽が進んでいく。オーケストラと独奏者のバラバラな感じが無い。しかし、これはやはりOEKが成熟したオーケストラだからだろう。

先回のフライシャーの円熟の弾き振り、今回ヴラダーの充実の弾き振りと、二人の個性ある弾き振りの対照の妙を聴く事が出来、興味深い6月の定期だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

スイス・バーゼル歌劇場日本公演 モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」

2013年6月27日 オーバードホール

アルマヴィーヴァ伯爵 クリストファー・ボルダック

伯爵夫人 ジャクリーン・ワーグナー

スザンナ マヤ・ボーグ

フィガロ ユン・カン・リー

ケルビーノ フランツィスカ・ゴットヴァルト

マルツェリーナ ジェラルデン・キャシデー

バルトロ アンドリュー・マーフィー

バジリオ カール・ハインツ・ブラント

バーゼル歌劇場合唱団 バーゼル・シンフォニエッタ

音楽監督・指揮 ジュリアーノ・ベッタ

演出 エルマー・ゲールデン

衣装 リディア・キルヒライトナー

舞台美術 シルヴィア・メルロ&ウルフ・シュテングル

合唱指揮 ヘンリク・ポラス |

|

スイス・バーゼル歌劇場の初来日公演。富山でこの話題のオペラ座を聴く機会が出来た事は嬉しい。

今回は、富山新聞・富山市の共催で、ユニークなことに富山薬業連合会が協力となっている。

企業メセナということだが、富山の伝統的地場産業がオペラの後援を行った事は初めてではなかろうか。

今後とも是非この様な試みは続けてほしい。金がかかるオペラ公演、企業の後援は、聴衆にとっても有り難い事である。

さて、今回の公演、今まで富山で行われたオペラ公演の中でも、群を抜く、内容の充実した、そして新鮮な舞台だった。

まず、演出の新鮮さ、そして歌手たちとオーケストラ・指揮者の充実、舞台装置の美しさ、それらが一体となって、このオペラの面白さ、モーツァルトの音楽の天才的な閃き、が見事に表現されていた。

まず、演出。エルマー・ゲールデンは、何と舞台を現代のロサンゼルスに置き換えている。

そして、演者は、総て現代風な衣装をまとう。

これが、違和感が有るかというとさにあらず、実にピッタリとモーツァルトの音楽にはまり込んでいて、不自然さが全くない。

ゲールデンは、このオペラの神髄は、舞台を現代に移すことにより、より身近な出来事として、見るもの、聴くものの心に響くに相違ないと考えたのだろう。

それだけ、モーツァルトの音楽には、時代に捉われない普遍性があるということを、この演出は示している。

更には、様々な仕掛けで、見る者の想像心をかきたてる。

たとえば、序曲ではもう既にオペラは始まっている。幕の無い舞台には、序曲の最中に暗い照明の中、伯爵夫人がたたずんでいる。これは果たして何を暗示しているのか、華やかな序曲の響きの中、暗い中に孤独に立つ伯爵夫人。

そして序曲が終わり、舞台が明るくなるとそこは、おもちゃが散乱する子供部屋。子供部屋がスザンナとフィガロの新居に模様替えとなる。何故子供部屋?

更に、オペラの中で盛んに飛ばされる紙飛行機。

こんな仕掛けが随所にあり、見る者を果てしない想像の中に引き込む。

又舞台装置。舞台装置は正面でなく、やや斜めに設置されている。人間の心理の不安定さを象徴しているのだろうか?

4幕とも装置は簡略化されてはいるが、生活感が現われている。1幕は前述したように子供部屋、大きなトラのぬいぐるみやおもちゃが散乱している。2幕はスザンナの寝室、沢山の衣装ダンス、バスタブ、洗面所、4幕は庭園だがサボテン(何故サボテン?)が生え、その向こうにはロサンゼルスの街の夜景が広がる。この様に、舞台装置と照明が、このオペラのドラマの背景を物語っている。そして非常に美しい。特に第4幕の夜景の美しさは印象的。

モーツァルトのオペラには、音楽に会った色彩感が必須と思うが、そのあたりも見事。

そして、歌手達。

フィガロの韓国出身のユン・カン・リー、幕開けの「三尺、四尺、五尺」の採寸のアリアからぐっと聴く者を魅了する。伯爵のクリストファー・ボルダック、伯爵夫人のジャクリーン・ワーグナーとも、ドラマの複雑な役をくっきりと描きわけ、声量も豊か。

そしてなにより、ケルビーノのメゾ・ソプラノ、フランツィスカ・ゴットヴァルト。清楚でありながら、茶目っ気たっぷりのケルビーノ役にぴったり、その柔らかいソプラノ、情感こもった歌は魅力的。有名な「恋とはどんなものかしら?」は素晴らしい名唱。

そして、アリアとともに重唱の見事さ。モーツァルトのオペラに聴く事の多い、それぞれの役がそれぞれの思いを歌う場面。各歌手の実力が確かなので、くっきりとした、ドラマティックな重唱となり、劇的興奮を高める。

オーケストラは小ぶりの変則的な10型だが、弦楽器の柔らかい響き、歌と共に良く歌う木管、そして生き生きとしたリズム感など、指揮者の的確な指示にピタッと寄り添い躍動。レシタティーボに寄り添うチェンバロの響きも魅力的。

劇の筋は、どちらかというと通俗的なドダバタ。現代の三谷幸喜ばりの喜劇である。しかし、モーツァルトはそのドタバタにとてつもなく美しい音楽を添えた。たとえば、終幕のエンディングの部分、ドダバタが極まるのだが、その部分の音楽の清冽な美しさは、果たしてどうしてという驚きを与えられる。

モーツァルトの音楽の持つ不思議さが、このオペラでも端的に現わされている部分でもある。

モーツァルト自身、人生は、その音楽ほど美しいものでなかったも言える。実際の人生のどろどろとしたもの、それだからこそ、美しいものに対する憧憬、人間の根源的な美しさに対する信頼、それを音楽で表現したともいえるだろう。

この演出でも、伯爵のみならず、ケルビーニは当然として、伯爵夫人、スザンヌまでも欲望を心の底に秘めた人間として描かれる。だから、最後に総て許し合うという、人間への暖かい賛歌の様にモーツァルトは描いたのではないか。そのあたりが、如実に描かれた面白い演出でもあった。

サボテンのトゲ、飛び交う紙飛行機、そのあたりの小道具も暗示的である。

この様に、色々深読みさせられた演出だったが、それを見事に表現した、歌手、指揮者、オーケストラ、合唱団、更には舞台装置、照明、衣装、総てがその役割を見事に果たし、見る者にこのオペラの神髄を見せ、聴かせてくれた。

その意味で非常に感銘深い舞台だった。

今年はオーバードはオペラの年の様で、秋には同じモーツァルトの「魔笛」がプラハ国立歌劇場で演じられるし、コンサート形式ではあるが、チョン・ミョンフンがワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」を演じる。後者は富山初演でなかろうか。楽しみなシーズンである。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第338回定期演奏会

2013年6月13日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮・ピアノ レオン・フライシャー

ピアノ キャサリン・ジェイコプソン・フライシャー |

|

レオン・フライシャー、はるか昔にその名を聴いた記憶がある伝説的ピアニスト。

それもそのはず、約50年前に指の突然の故障でビアニストを引退、その後60代で奇跡的に回復、現役復帰を果たすという劇的な人生を歩んできた音楽家。今年85歳になるという。

ビアニストを断念してからは指揮に転向したとのこと。

私が音楽に親しみ始めた頃は、既に引退していたのだろう。その名前は頭の隅にあるから、当時は相当なピアニストであったのだろう。

今日のプログラムは、ラヴェル「クープランの墓」、モーツァルト「2台のピアノのための協奏曲ヘ長調k.242」、

ベートーヴェン「交響曲第一番」。

音楽を聴くのに余計な先入観は不要なのだろうが、今日のフライシャーの音楽を聴きながら、一人の音楽家の人生の波乱の軌跡と不思議な静寂の中の平穏を聴いた気がした。

既に85歳の高齢、指揮台に椅子を置き座っての指揮。楽器配置は古典的な、コントラバスを左に配置した対向配置。

最初のラヴェル、きらきらと輝くのでなく、モノトーンの中に漂う様な静かなラヴェル。木管群のさざめきの様な響き、弦のビロードの様な柔和な響き、そして洒落たリズムと、夢幻的な響き。

次のモーツァルト。訂正が貼られていたが、当初は良く演奏されるk.365変ホ長調の作品(ピアノ協奏曲10番とされている。)とされていたが、この日取り上げたのは「3台のピアノのための協奏曲」を「2台のピアノのために」編曲したもの。

初めて聴く珍しい作品。

ここでは、夫人とのデュオ。弾き振りとなるため、ピアノが縦に2台並んだ珍しい配置。

曲想はサロン風な華やかな曲想だが、ここでの演奏も二人寄り添う様な滋味豊かなもの。

これみよがしな派手さが一つもない、誠実で語りかける様なピアノ。夫婦二人の親密な会話を聴く様なしみじみとした演奏。伴奏のOEKも弦を中心とした厚く柔らかい響きでサポート。

休憩後のこの日のメーンは、ベートーヴェンの1番の交響曲。

この選曲にもフライシャーの思いが込められている様に感じた。メーンの交響曲は普通はもう少し大きな物を持ってくると思うが、フライシャーはベートーヴェンの1番という、やや小ぶりながら充実した内容の交響曲を選曲。

「もう、そんなに大きいものは演奏したくないのですよ。」というメッセージにも聴こえる。

実に充実した内容がびっしりと詰まった様な演奏。テンポは1楽章からやや遅めで、インテンポ。遅めでありながら、決して力んでいたり、誇張が有るわけでない。一つ一つのテーマをじっくりと歌わせながら、ベートーヴェンの新鮮な響きと雄大さを描き出していく。2楽章も淡々としいるようでありながら、豊かな歌がおおらかに歌われていく。

決して個性的なぎらぎらした主張はしないが、しかし溢れる様な歌と、厚い充実した響きに満ちた演奏。

自然体とはこの様な演奏をいうのだろう。豊かにいつまでも心に残っていくであろうベートーヴェンだった。

先回の定期はやむをえぬ事情で聴けなかったので、久しぶりの定期。心にしみるコンサートだった。 |

|

|

|

|

|

|

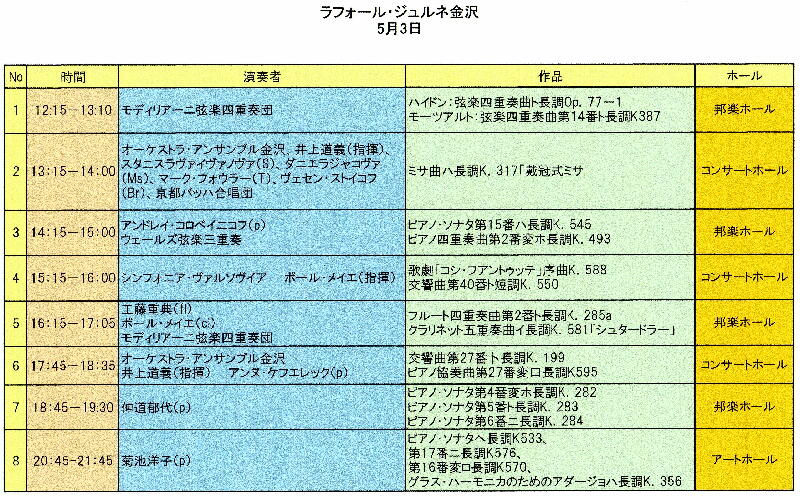

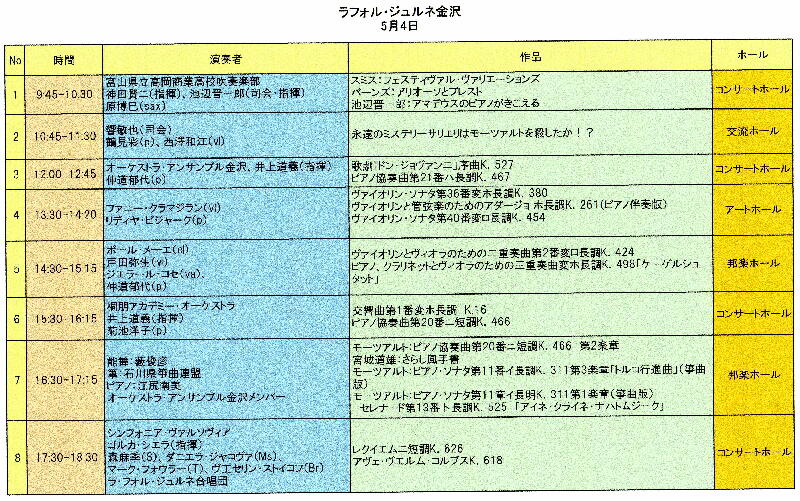

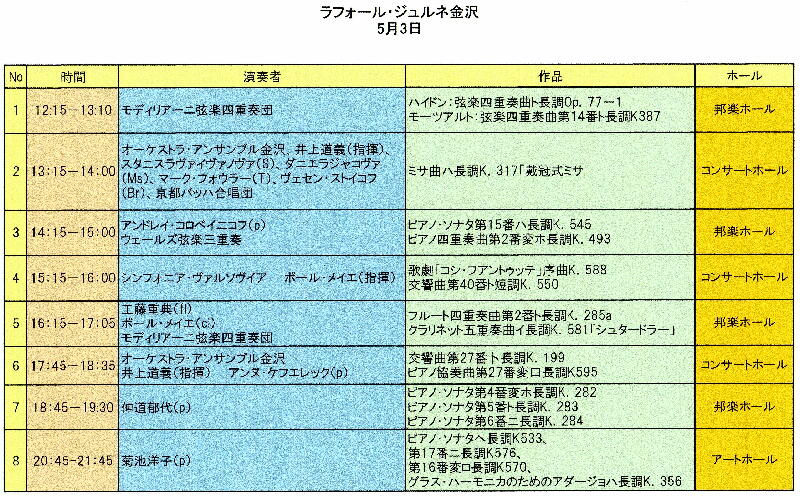

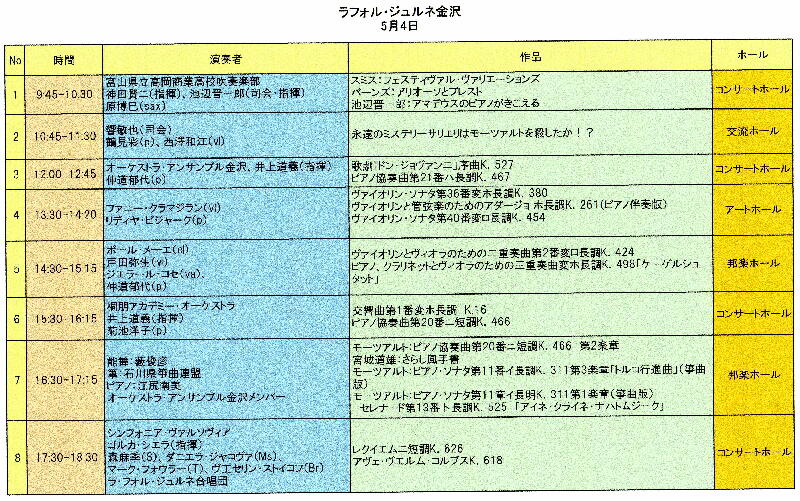

ラ・フォール・ジュルネ金沢2013

2013年5月3日~4日

石川県立音楽堂 コンサートホール 邦楽ホール

アートホール |

|

今年もラ・フォール・ジュルネ金沢が開催された。今年で既に6回目、この行事もすっかり金沢に定着し、楽しみにしているファンも多い様だ。

運営も年々スムーズになっており、第一回の頃と比べると、ずっと落ち着いた雰囲気の音楽祭となってきた。

今年は集中開催日が2日間と短くなったが、プログラミングの点で工夫が見られ、一層鑑賞しやすくなっていた。

そのひとつは、コンサートホールの演奏会と、邦楽ホール、アートホールの音楽会が交互に開催され、コンサートホールの演奏会の後、邦楽ホールかアートホールの演奏会のどちらかを選択できるようになっており、ハシゴをする場合もわかりやすくなっていた。ただ、演奏会の間の間隔が15分が多く、相変わらず忙しい事は従来通り。

最終の閉演時間を遅らせても、もう少し演奏会の間隔を長くできないものだろうか。

昨年もあつた曲順の変更が今年も数回あったが、総て直前の放送で変更が紹介され、昨年の様なとまどいもなかった。

飲食ブースも色々あるのだが、合い間の短時間でお腹を満たせるような工夫も欲しかった。

スイーツの様なものが多く、腹を満たすのが、冷たいホットドックとサンドイッチ程度というのは寂しい。

私の場合はせっかくならと欲が出て、1日8公演、2日間で16公演をハシゴしたので、好きとはいえ疲労感と空腹?も覚えた。次からは、もう少し余裕を持った鑑賞プランをと反省している。

今年は、「パリ至福の時」のテーマで、フランスとスペインの音楽が特集されたが、内容は例年以上に充実している様に感じた。

オーケストラはOEKの他が、大阪フィルとロワール管弦楽団、でいずれも個性的な演奏を聴かせてくれた。

室内楽もモジリアーニ弦楽四重奏団、パスキエを中心としたトリオが素晴らしいドヴュツシーとラヴェルを聴かせてくれたし、独奏者もいずれも内容の濃い演奏。

世界のトツプアーティストらしい力のこもった演奏会が多かった。

下記に聴いた音楽会の短い感想を記す。

5月3日

ラヴェル オペラ「子どもと魔法」

オーケストラ・アンサンブル金沢

びわ湖ホール声楽アンサンブル

指揮 園田隆一郎

|

ラヴェルのミニオペラ。

演奏会形式だが、舞台装置が無いだけで、演出はオペラ。

びわ湖ホール声楽アンサンブルの各メンバーの実力が発揮されたオペラ。

独唱者としての実力、重唱の巧さ、レベルの高い演奏。

おとぎ話の世界が、ラヴェルの夢幻的な音楽の世界で表現され、魅惑的。

|

音楽の印象派Ⅰ

モディリアーニ弦楽四重奏団

ドビュッシー 弦楽四重奏曲

ラヴェル 弦楽四重奏曲

|

2楽章にピチカート、3楽章のアダージョ等、構成が相似の2作品。

アンサンブルの緻密さ、表現力の豊かさが音楽的興奮を高める。

音楽的説得力の濃い演奏。

|

フランス国立ロワール管弦楽団

指揮 井上道義

ピアノ アンヌ・ケフェレック

ラヴェル ラ・ヴァルス

ピアノ協奏曲

ボレロ

|

フランスらしい輝かしく繊細な音かと思いきや、かなり厚い色彩の音を出すオーケストラ。

ラ・ヴァルスはやや重い演奏。

ピアノ協奏曲のケフェレックは繊細で詩的だが、協奏曲としてはもう少し音量も欲しい。

ボレロでは、独奏者をズラリと最後部に並ばせ、立ったままの演奏。

小太鼓も後ろの部分と、オーケストラ中央に2台配置。

一部の独奏者がやや不調だったのは残念だが、各奏者はさすがと思わせる響き。終結部の最強奏は、分厚い音の競

演。

|

音楽の印象派Ⅱ

レジス・パスキエ(Vn)

ロラン・ピドウ(Vc)

ジャン=クロード・ベヌティエ(P)

ドビュッシー ピアノ三重奏曲

ラヴェル ピアノ三重奏曲

|

ベテラン3人によるピアノトリオ。

ドヴュッシー、ラヴェルの室内楽作品を纏めて聴けるのは、この音楽祭ならでは。

四重奏曲と並べて聴いてみると、構成、音楽の作り方など酷似しているのを聴く事が出来る。濃い色彩と緻密なアンサ

ンブル。

|

フランス国立ロワール管弦楽団

指揮 パスカル・ロフェ

ドヴュッシー 牧神の午後への前奏曲

ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

ドヴュッシー 交響詩「海」

|

油彩を連想させる様なぶ厚い色彩の音楽。

特に「海」は、音が幾重にも重なり、色彩の洪水の様。

「海」の最終章の終結部の盛り上がりは圧巻。ホールに音の洪水。

|

「サティと仲間たち」

ピアノ アンヌ・ケフェレック

|

LFJでは常連のケフェレック。

繊細で詩的なピアニストだが、今回はサティを中心とした小品のコンサート。

自由闊達な表現。サティの作品は様々な演奏スタイルが許容されるが、ケフェレツクは将に自由自在。テンポも微妙に

動かしながら、繊細でありながら味付けは濃く、ロマン性豊か。セヴラック、フェルー、アーン等、サティを取り巻く他の作

曲家の小品も魅力的。

|

オーケストラ・アンサンブル金沢

指揮 井上道義

ギター パブロ・サインス・ヒジェカス

|

今回のテーマの一つスペインの音楽。

ロドリーゴの「アランフェス協奏曲」を中心としたプログラム。

他にラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」、ファリャの「三角帽子第一組曲」

ギターのパブロ・サインス・ヒジェカスは、さすが本場スペインのギタリストと思わせる、雰囲気豊かな演奏。テクニックも

音量も豊か。

スペインの香りが満ちた、雰囲気の濃い演奏。

ファリャはオーケストラのリズムのノリがもう一つ。

|

「能舞とボレロ」

ピアノ 田島 睦子

相良 容子

ソプラノ 熊田 祥子

能舞 渡辺 荀之介

渡辺 茂人

|

LFJ金沢の個性的なプログラム、能とクラシックのコラボ。

今回は、ラヴェルのボレロ(ピアノ4手版)とドビュッシーの歌曲「まぼろし」

に合わせての能舞。

本来バレー音楽である、ボレロを能舞にすると?という興味ある試み。

私は能には全く疎いので、理解できない点が多いが、進むにつれて、能にしてはかなり動きが大きく、激しい様に見え

た。ラヴェルのボレロのバレエの展開を能で表現すると、こうなるという面白さか。フランス人の評を聴いてみたい気もす

る。ピアノとソプラノ、いずれも石川氏出身のアーティスト。石川の音楽土壌の豊かさを証明する音楽家達。

|

5月4日

坂口 昌優 ヴァイオリン

石本 えり子 ピアノ

アルベニス「エヴォカシオン」他

ラヴェル 「ツィガーヌ」

西沢 和江 ヴァイオリン

鶴見 彩 ピアノ

プーランク 即興曲より

フランク ヴァイオリンソナタ

2楽章

|

昨日3日の最後の演奏会同様、地元石川出身で、世界に羽ばたいている新進演奏家たちのリサイタル。

OEKの存在、IMAや新人登竜門オーディションの存在等により、年々石川からプロを目指そうとする音楽家が増えているようで頼もしい事である。

現在はやや荒削りな印象もあるが、レベルの高い演奏も聴く事が出来て石川の音楽レベルの高さを聴く事が出来た。

LFJでのこの様な企画により、沢山の聴衆にその存在を知らしめることは、新進演奏家の今後の活躍に大いに役立つ事となろう。

|

オーケストラ・アンサンブル金沢

指揮 現田 茂夫

ヴァイオリン レジス・パスキエ

サラサーテ カルメン幻想曲

ビゼー アルルの女第1、第2組曲

|

日本人のゲストコンダクター、今年は現田茂夫。

北陸では比較的なじみの薄い指揮者だが、オペラ指揮者として定評のあるという実績通り、堅実な実力派指揮者という印象。

バランスのとれたアンサンブル、色彩感の豊かさ、劇的表現の巧さ等、劇音楽にはふさわしい指揮者の印象。「アルルの女」、第2組曲は良く演奏されるが、1.2を同時に演奏するのは珍しい。特に第1組曲は久しぶりに聴く懐かしさを覚えた。

パスキエはさすがのテクニシャン。トリオで聴かせたヴァイオリンと又異なる華麗なヴァイオリンを聴かせてくれた。

|

「動物たちの音楽会」

リディヤ・ビジャーク

サンヤ・ビジャーク

サンサーンス「動物の謝肉祭」(2台のピアノ版)

プーランク「子象ババールの物語」

語り しゅうさえこ

|

ビジャーク姉妹の楽しいリサイタル。

サンサーンス「動物の謝肉祭」は2台のピアノによる演奏だが、テクニックの確かさと、表現力の強さは凄い。「ピアニスト」「化石」等のユーモアと皮肉に溢れた作品の徹底したデフォルメは見事、思わず笑いを誘う。この作品の鮮やかな動物表現とユーモアを十分に聴かせてくれた。

プーランク「子象ババールの物語」はしゅうさえこの巧みな朗読とピアノが見事に一致し、絵本をめくる様な楽しさ。プーランクの洒落た音楽が充満。

|

大阪フィルハーモニー交響楽団

指揮 現田茂夫

ベルリオーズ 「幻想交響曲」

|

今年の日本のゲストオーケストラは大阪フィル。

久しぶりに聴く大フィルの充実したサウンドを大いに楽しんだ。

大曲なので、まとめ方も大変と思うが、1楽章に多少のもたつきを感じたものの、楽章が進むにつれてエンジンがかかってきたよう。

最終楽章の「ワルプルギスの夜の夢」の悪魔的な高笑い、エンディングの狂騒、など将に興奮物。

3楽章の羊飼いの吹く笛を舞台裏から響かせたり、「ワルプルギスの夜の夢」の鐘をやはり舞台裏で遠近感をつけて鳴らしたり、音響の演出も満載。

現田茂夫は時に指揮台で飛び上がったりの大熱演。大フィルもそれに応えて全力投球。力のこもった「幻想」

|

ヴァイオリン キリル・トリソフ

ピアノ 広瀬 悦子

フォーレ ヴァイオリンソナタ

ラヴェル ヴァイオリンソナタ

|

フランスの近代名ヴァイオリンソナタ2曲。

トリソフと広瀬悦子という、スケールの大きな演奏家が演奏する、将に壮大なスケール感のある演奏。

フランスものという先入観にとらわれない、個性的で、堂々とした演奏。

フォーレの溢れる様な熱いロマン、ラヴェルの原始的とも感じられる激しさ。

二人の演奏家が火花を散らす様な凄さがあった。

|

大阪フィルハーモニー交響楽団

指揮 井上 道義

オルガン 黒瀬 恵

シャブリエ 狂詩曲スペイン

サンサーンス 交響曲第3番「オルガン付き」

|

今回のLFJの目玉の一つ。

最近オルガン付きホールも増え、この交響曲の演奏される機会も増えたようだが、地方では中々聴けない作品。

私も生で聴くのは初めて。聴いてみると、なるほどこの音はいくら優秀なオーディオでも再現できないであろうと思えるほどの重低音の迫力。

最後のエンディングの壮麗なオルガンに至るまで、井上マエストロはかなり丁寧な音楽づくり。一楽章出だしの最弱音の繊細な響きから、サンサーンス独特の華麗な旋律まで、実に魅力的に響かせる。やや、遅めのテンポで音楽のうねりをあらわし、堂々と華麗に展開されていく。

オルガンの壮麗な音は勿論だが、アダージョの部分で響く重低音は将にホールを震わせる。サンサーンスはこの効果を狙っていたというのが体感できるのは生ならでは。貴重な音楽体験であった。

|

音楽の印象派Ⅲ

ピアノ 広瀬 悦子

ドヴュッシー 沈める寺

西風の見たもの

ラヴェル 悲しい鳥たち

海原の小舟

夜のガスパール

|

初めて聴くピアニストだが、スケールの大きさと華麗なテクニックに脱帽。

席が、ピアニストの鍵盤に置く手が良く見える好位置だったが、その手の動きは将に自由自在。流れる様な美しい手の動きから、時には優しく、時には激しい音か出て来る様はまるで魔法の様。

総ての表現が多彩で輝いている。

「夜のガスパール」の超絶技巧も易々と弾かれていく。

アンコールの2曲も圧巻。

|

オーケストラ・アンサンブル金沢

指揮 井上 道義

ヴァイオリン キリル・トルソフ

オッフェンバック 「天国と地獄」序曲

ビゼー 「カルメン」第2組曲

ドヴュッシー 「月の光」

サン=サーンス 「序奏とロンドカプリチオーソ」

|

お馴染みの「フレンチカンカン」の「天国と地獄」序曲。オペレッタの序曲らしい劇的な緩急の表現も見事。「フレンチカンカンも賑やかではあるが、泥臭くない洒落た演奏。

「カルメン」第2組曲もドラマティツクな表現。

管弦楽版の「月の光」は色彩的で夢幻。

トカレフのサン=サーンスは粗っぽいと感じさせるほどの激しさで迫る。

この後、交流ホールでクロージング・コンサートが開かれるのだが、実質上のクロージングコンサートの様な楽しさ。

来年も、果たしてこのLFJ、聴きに来る事が出来るだろうかという寂しさも。

|

|

|

|

|

|

|

|

サンクトペテルブルグ交響楽団演奏会

2013年4月10日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 井上 道義 |

|

最近は外国からのオーケストラの来日公演を日本の指揮者が振るケースも多くなったようだ。

それだけ、日本の指揮者の海外での活躍が際だっているという事。

今回は、サンクトペテルブルグ交響楽団を井上道義が率いての日本公演。その最初の公演地が井上道義のホームグランド金沢。通常は東京でオープニングが行われるのが普通だが、トップバッターの公演地として金沢を選んだのは当然マエストロ井上の強い意向が有っての事と思う。

さて、サンクトペテルブルグには、ややこしいが良く似た名称のオーケストラがあり、もう一つのサンクトペテルブルグフィルハーモニー交響楽団の方が、ムラヴィンスキーのオーケストラとして日本では著名。

しかし、この2つのオーケストラともテミルカーノフが指揮していたこともあり、ややこしい。

遡れば1942年ショスタコーヴィッチの交響曲7番「レニングラード」をナチのレニングラード包囲網の中でレニングラード初演を行ったという歴史的な記録もこのオーケストラが持っている。

5年ほど前に東京日比谷公会堂で井上道義によるショスタコーヴィッチの交響曲全曲演奏会が開かれた際、中心オーケストラとして演奏したのがこのサンクトペテルブルグ交響楽団。

ということで、井上道義とこのオーケストラは非常に親密な関係を築いているといえる。

この日のプロはオールロシア。

前半がチャイコフスキーの幻想的序曲「ロミオとジュリエット」、ストラヴィンスキーのバレー「火の鳥組曲(1919年半)」、後半がショスタコーヴィッチの交響曲5番。

ロシア音楽の王道ともいうプロで、なお且つ井上マエストロの得意とするショスタコーヴィッチとあつて、期待の大きい演奏会。

最初のチャイコフスキーの幻想的序曲「ロミオとジュリエット」。出たしの木管の太い音からロシアのオーケストラの厚い響きのアンサンブルの特長を感じさせる。

主部は早いパッセージを、嵐の如くとも形容出来るような、激しく、しかしきっぱりとした明確な響きを刻みながら進める。この辺りは井上マエストロの要求がオーケストラにぴちっと行きわたり劇的な盛り上がりをしつかりと描き出す。弦は分厚いのだが、指揮者が細部までのクリアな表現を要求しているようで、濁る事がない。

ヴァイオリンの強奏部分では硬質な響きで、もうすこし柔らな響きをとも感じないでもないが、これが指揮者の個性か。緊張感と劇的盛り上がりを聴かせてくれた名演。きつちりとした構成感と、その中での劇的展開、痛快な演奏でもある。

次のストラヴィンスキーバレー「火の鳥組曲(1919年半)」。ここでは、情景描写が鮮やかに色彩的に表現されていた。

特に、火の鳥が羽をはばたかせて踊る様な弦楽器の描写は見事。ところどころで管楽器のアンサンブルの乱れもあったが、これだけ強い音を要求されると、仕方のない部分もあるのだろう。「乙女たちのロンド」が意外にあっさりと演奏されていた。このあたりもう少し豊かな歌が聴きたかったきらいもあるが。

「子守唄」からフィナーレへの鮮やかな盛り上がり、終結部の乾坤一擲というようなドラムの響き、思わず「決まった」といいたくなるようなフィナーレであった。

休憩後はこの日のメーン、ショスタコーヴィッチの交響曲5番。

余りにも良く演奏される名曲、そして様々な解釈が物議をかもしだす作品。今でも、この作品、ショスタコーヴィッチの真意が斟酌され、それにより解釈もまだ色々とされている不思議な名曲である。

それだけに、井上マエストロがどの様な演奏をするのか、興味のあるところだった。

この日の演奏は、感傷的な解釈を排しながら、このシンフォニーの音楽的構成を厳格に表現し、旋律、リズム、アンサンブルの緻密さを厳しく追及した演奏と聴いた。

一楽章は遅めのテンポで主題が提示されるが、テンポの遅い割にはもたれることなく、静かな緊張感に満ちた開始。

展開部も、勇壮さや華麗さよりも、厳しいきっちりとした、それでいて大きく激しい展開。

終結部の静けさに満ちた、つぶやくような終わり方も印象的。

第2楽章は弦楽器の刻む様な強い響きが、木管のヒステリックな響きとこだまし、強烈なスケルツォ。

第3楽章はこの交響曲の頂点を築く様な、アダージョ。ここでも井上マエストロは感傷的な虚飾は排し、楽譜から聴こえる音をどの様に再現するかを追求しているかのよう。終結部のハープの音が実に心に響く。

アタッカの如く第4楽章に突入。この最初の主題の提示が指揮者により様々な解釈がされるところだが、井上マエストロは誇張せず、かといって控えるでもなく、厳格なテンポでのしっかりとした提示。展開部はえてして派手で、華麗に演奏されがちだが、ここでも音は大きく、激烈ではあるが、浮かれ過ぎる事のない厳しい演奏。

静謐な中間を経ての再現部と終結部。壮大なドラマを締めくくるのにふさわしい、フィナーレ。

大きなテーマを管楽器群が高らかに奏し、弦楽器が支え、そこへティンパニーの連打、最後のティンパニーの一打は、この日の激烈な演奏を象徴する様な一打。

このシンフォニーは名曲であるが故に多く演奏され、指揮者による解釈も千差万別、どれもそれなりに聴かせる事の出きる名曲ではあるが、あまりにも主観的に解釈する指揮者の多い中で、自らの思い入れを排し、楽譜の中に書かれた音楽をどのように忠実に表現するかに腐心した井上マエストロの演奏であったように思う。

それだけに、果たしてショスタコーヴィッチはこの交響曲に何を託したのか、改めて深く考えさせられる演奏だった。

アンコールはショスタコーヴィッチの組曲「ボルト」から「荷馬車曳きの踊り」。

すさまじい金管の咆哮。ホールが揺れるよう。そして、井上マエストロの荷馬車弾きを想像させる様な、全身を使っての指揮のパフォーマンス。

|

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第336回定期演奏会

2013年4月10日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 金 聖響

ピアノ 外山啓介

協力 大阪フィルハーモニー交響楽団 |

|

当初は金聖響が首席指揮者を務めたベルギーのフランダース交響楽団を率いてのコンサートの予定だったが、どの様な事情か、早々と変更が発表され、OEKと大阪フィルとの合同演奏会の形となった。

大阪フィルからは主に弦楽器の奏者が入り、コントラバス6代の14型の大きな編成となってのコンサート。

ブログラムは前半がワーグナー「ニュールンベルクのマイスタージンガー第一幕への前奏曲」、ピアノに外山啓介を迎えてのラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番」、後半がブラームスの交響曲第一番。重厚なプログラム。

編成も通常のOEKより相当大きいが、楽器配置は従来の金聖響の配置。左側にコントラバスを置き、他の弦は対向配置。管楽器は従来、トランペット、トロンボーンを極端に右側に配置していた事が多かったが、今日は右やや奥の通常のオーケストラの位置。そして、今回はティンパニーもバロック型でなく、通常の大型のもの。今日のプロがロマン派ということで、この様な配置となったのと思うし、弦もヴィブラートは通常にかけていた。

さて、最初のワーグナー。どの様なテンポをとるか、興味が有ったが、オーソドックスな、早くも遅くもない中庸のテンポで始まった。ワーグナーの複雑に絡み合うテクスチュアをかなり明快に鳴らすので、その面白さはあるが、反面ワーグナー独特のぶ厚い響きにはやや欠けていた。明快な部類のワーグナー。

終結部も大いに盛り上げたが、それほどテンポを落とす事もなく、むしろあっさりと締めくくったという感じ。

ワーグナーのうねりの様な音楽とはやや離れた、ドライなワーグナーか。

次のラフマニノフ。ここでは、ワーグナーと異なり、金はかなりロマン性を意識した音楽づくり。低音の弦の滔々と流れる様な分厚い調べ。濃いロマン性を表出。

ピアノの外山啓介は、瑞々しいピアノ。ラフマニノフの濃厚さ・力強さというより、むしろ歌う美しさを表出しようとしている様に聴こえた。弱音の美しさがそれを象徴している様。

勢いに任せるのでなく、一つ一つの音に意思を込めながら弾いていく。であるから、外向けに派手な演奏でなく、内省的なラフマニノフ。

それは、アンコールのベートーヴェンの悲愴ソナタの2楽章の演奏にも端的に表現されていた。淡々としているようで、流れる様な旋律の美しさ。そして、ベートーヴェンの旋律に込めた思いを確かめていくようなしっかりとした歩み。

後半はブラームス。既にOEKとLiveのCDを全曲完成するなど、金聖響が力を入れている作曲家の一人。

この日は通常のOEKよりも大型の編成とあって、より壮大なブラームスを聴かせてくれた。

1楽章序奏部はソステヌートの指示そのままに、実に堂々としたテンポ。主部からの展開も大きくテンポを動かすことなく、きつちりとした構成感とアンサンブル。OEK単独よりも編成が大きい分、アンサンブルの厚みを聴く事が出来る。

そして、堂々としたスケールの大きさは金聖響の一層の円熟を聴くよう。

2楽章は、以前の演奏よりも一層の優しさ、柔軟さを感じる。これも、円熟か。オーボエ、クラリネツト、フルート、ホルン等の管楽器の独奏、そして終結部のヤングのヴァイオリンの美しさも特筆。

古典派を演奏する際の、ピリオド奏法であるが故の、緊張感はあるものの、ややふくよかさに欠けるきらいがあった従来の金聖響の音楽と比較し、実に暖かさと、ブラームスらしい壮大なロマンを感じさせる演奏。

以前のブラームスと比較し一段とゆとりと大きさを感じさせる演奏となっていた。これは、単に編制の大小によるもののみでなく、明らかに金聖響の音楽の捉え方の変化によるものと思われる。

最近はロマン派からマーラー迄得意範囲を広めている金聖響の成長を聴いた演奏会。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第335回定期演奏会

2013年4月4日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 ダグラス ボストック |

|

今期の定期もシーズン半ばを過ぎ、来期の定期の予定も早々と発表された。

来期は25周年ということで、記念の企画も色々と予定されている様で、興味ある所。

特にマイスターシリーズは来期はベートーヴェンの交響曲全曲演奏が企画されており、OEKの一つのエポックとなるシリーズとなることだろう。

さて、今月は地味と派手の2つの定期が続き面白い。

今日は、ボストックという指揮者で、OEKらしいこじんまりとした、しかし味わい深いプロ。

そして来週のフィルハーモニーシリーズは大阪フィルのメンバーを加えて金聖響指揮のの重厚壮大なプロ。

面白い組みあわせの今月の定期。

さて、今日のプログラム。前半がドヴォルザークの管楽セレナーデと弦楽セレナーデ、後半がモーツァルトの交響曲38番「プラハ」。

ドヴォルザークの2曲は、CDではカップリングされている事もある様だが、生の演奏会で同時に演奏される事は珍しいのではないか。どちらも、ドヴォルザークらしい名旋律に満ちた、隠れた名曲。

管楽セレナーデは「管楽」というものの、チェロとコントラバスが加わっている。

OEKの管のメンバーは健闘と言ってよい出来だが、全体的にはやや硬さが見られた。

この作品、指揮者が果たして必要な作品かということもあるが、奏者の自発性が損なわれ、のびのびとした愉悦にはやや欠けていた。もっと、各奏者が生き生きと躍動しても良いのにと、やや残念。

次の弦楽セレナーデ。出だしにややアンサンブルの硬さが有ったが、進むにつれOEKの弦の優秀さを聴く事が出来た。管セレと異なり、ここでは弦のアンサンブルが生き生きと躍動し、指揮者の細かいニュアンスの要求にも各奏者は的確に反応、気持ちの良い流れのある音楽が生まれていた。

後半はモーツァルトの交響曲38番「プラハ」。

前半は気付かなかったが、ボストックはモーツァルトでは、ピリオド奏法の音楽づくり。

ティンパニーも小型のバロックティンパニー。そのティンパニーが一楽章序奏部から炸裂。

ノンヴィブラートなので、全体として硬質の音楽の響き。モーツァルトには、もう少し暖かさがあってもと思わぬでもないが、これがこの指揮者の個性か。がっちりとした古典的構築感を再現した音楽。

長調の音楽でありながら、全体的に暗い色彩を漂わせた音楽。オペラ「ドンジョバンニ」に続く、濃い悲劇性を感じた。

アンコールにドヴォルザークの「チェコ組曲からポルカ」

途中からボストックはオーケストラに流れを委ね、指揮台を下り、オーケストラの後方に座り、音楽に身をゆだねていた。

拍手にも、「私でなく、オーケストラにどうぞ」とでもいう様に、オーケストラを引き立てていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第334回定期演奏会

2013年3月13日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 井上 道義

ヴァイオリン ボリス・ベルキン

アビゲール・ヤング |

|

今回の定期はハップニングが続いた。

一つは、音楽会にあるまじき右翼の街宣車が音楽堂近くに陣取り、声高に演説をしていたこと。これについては、後述する。

もう一つは、井上マエストロがインフルエンザにかかり、一部プロが指揮者無しで演奏された事。

滅多にお目にかかれない春の珍事であった。

プログラムは前半が、モーツァルトの交響曲40番ト短調、2つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ(独奏 ボリス・ベルキン、アビゲール・ヤング)、後半がプロコフィエフ、ヴァイオリン協奏曲第2番、古典交響曲。

プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第2番のみが、井上マエストロが指揮、後はアビゲール・ヤングのリーダーヴァイオリンで指揮者無しの演奏となった。指揮者の急病により、急遽代演を立てるという例はある様だが、今回は突然のことであったのか、又はオーケストラの実力を井上マエストロが信じての事であったのか、例のない指揮者なしでの演奏となったようだ。

プレトークで池辺晋一郎氏が述べていたが、小型の室内オーケストラとしいう特色が存分に生かされた今回の定期。

OEKの底力が試されたコンサートとなったが、その実力をOEKは遺憾なく発揮した。

モーツァルトの40番、さすがに細部の表情付けや音楽としての個性という点では、指揮者がいないのであるから不十分である事は仕方ないが、アンサンブルの精緻さ、細かいフレーズの受け渡し等においてほぼ完璧で、オーケストラとしての実力が相当なものである事が示された。

そして、今回驚いたのはフルート界のトップ工藤重典が客演としてフルートの主席に座っていた事。今年から、主席客演奏者としていくつかの演奏会に出演するとのことで、楽しみである。非常にふくよかな、輝きのあるフルートの音がオーケストラの中から浮かび上がり、なるほどさすがと思わされた。

次の 2つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ、モーツァルトの作品としては地味で演奏される機会も少ないのでないかと思われる。私も初めて聴く作品。

ここでは、二人のヴァイオリニスト、ボリス・ベルキンとアビゲール・ヤングが、見事にオーケストラをリードし、指揮者がいない事を忘れさせる演奏となった。オーケストラが二人のヴァイオリンと一体化し、将に協奏交響曲の楽しさ。ベルキンのしっかりとしながら、どこか悠然と構えた風格のヴァイオリン、ヤングのそれに寄り添うかのような艶麗な響き、そして特筆はオーボエの独奏の素晴らしさ。更にカンタのチェロがからみ、室内オケの為のコンチェルトの様なモーツァルトの音楽の愉悦を聴かせてくれた。

後半はプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第2番。ここではマエストロ井上の登場。インフルエンザの不調を押して、この作品のリハーサルだけに集中しようとした執念を感じた。指揮者とは大変な職業である。

ベルキンのヴァイオリン。スケールの大きい、悠然と構えたプロコフィエフ。プロコフィエフの抒情性、シニカルな冷笑、茶目っけのある遊び、それら複雑な要素を的確に表現しながら、全体としては大きな風格と余裕を感じさせる演奏。先日、ロッテルダムフィル・セガン、庄司沙矢香のコンビで聴いたばかりだが、フレッシュ・誠実な庄司の演奏とは異なる、円熟の演奏。やはり長い年月が作り出した、造詣の深い音楽か。

井上・OEKもさすがのサポート。複雑なテクスチュアを、生き生きと彩りよく表現。ここでも工藤のフルートの響きが生きていた。そして、大太鼓、小太鼓、カスタネットを一人で操っていた打楽器奏者の奮闘も素晴らしい。

さすがロシア音楽を得意とする井上マエストロ、プロコフィエフの音楽の複雑なテクスチュアを読み解きながら、音楽の持つ人間の感情の複雑な要素を的確に表現していた。

最後はプロコフィエフの古典交響曲。故岩城監督の時代からOEKが得意にしていた作品だけに、指揮者がいなくても全く齟齬の無い演奏。古典的なスタイルを借りながら、プロコフィエフ独特の語法が生きる、一気呵成の様な魅力ある小交響曲。これだけ短い楽章の中に、よくもこれだけ魅力を盛り込んだものとプロコフィエフの天才に脱帽。

弦、管、それぞれ実力が試されるフレーズも沢山あるが、さすかOEK、表情豊かな演奏。

終曲のモルト・ヴィヴァーチェもまさに、その指示通りのスピードで乱れることなく駆け抜けていった。

この快演に聴衆も大拍手。アクシデントに立ち向かったオーケストラの熱演を讃えていた。

さて、最初に書いた、右翼の街宣車の件。

発端は報道によると、井上道義氏が北朝鮮を訪問した事。北朝鮮では地元のオーケストラとベートーヴェンの第9を演奏し、素晴らしい演奏を行い、ピョンヤンの聴衆から大きな賞賛を受けたとの事。

石川県議会の自民党議員が谷本知事に対しこの件を質問し、不適切でないかと質したとのこと。

文化と政治を混同した、本質的におかしい質問だが、この根底にはOEKに対する「税金の無駄遣い」というような思いが根っこにあるような気がする。質問の中で、「井上マエストロに年間700万円の報酬が支払われている。」ことをとりあげたり、OEKへの補助金を取り上げたりしていることからもそれが伺われる。

年間700万の報酬が高いか安いかの問題でいえば、月50万強の給与は、決して高くはなく、その経済的効果を推し測っても、さらに石川県への文化的貢献度からみても、むしろ低いくらいの水準ではなかろうか。

「文化には金がかかる」、常に言われる事だが、OEKが金沢・石川県に存在することの経済的効果も推し測られるべきだろう。広告宣伝費として考えるなら、莫大なものとなるだろう。

更には、OEKの存在する事による、北陸の文化的指数の高さ、石川県民、あるいは北陸の住民への貢献度、それらを総合的に考慮すれば、結論は自ずと明らかであろう。

そのあたりのことを考えない、無駄遣いとの指摘は、何か為にする悪意を感じる。

それが、井上道義氏の北朝鮮訪問という、攻撃の絶好の機会を捉えたとばかりに出てきたようだ。

どの国であれ、文化交流は重要であり、その事が政治をも動かしていく事もありうる。北朝鮮に関して言えば、数年前にはマゼール・NYフィルが訪問し大きな話題となった事もあった。

今回、井上道義氏はベートーヴェンの第9を持ってピョンヤンに行った。ベルリンの壁が崩壊した際の。バーンスタインの壁の前での第9の演奏を思い起こす。「総ての世界の人間よ抱き合え」と訴えかけるベートーヴェンの精神は北朝鮮の聴衆にも大きな感動をもたらしたことだろう。それが文化交流であると思うのだが。

そして、この様なことが話題となり、街宣車まで出てくる異様な事態に、この国の現在に心寂しい不安を感じる。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第332回定期演奏会

2013年3月6日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 エンリコ・オノフリ

リコーダー 濱田 芳通

オーボエ 水谷 元

トランペット ガブリエリ・カッソーリ

チェンバロ 桒形 亜樹子 |

|

今回の定期は、オノフリは勿論だが、独奏者にバロックの実力奏者を並べた豪華な顔合わせ。

この様なメンバーでバツハ、ヴィヴァルディを聴けるチャンスは滅多にないだろう。

という期待を裏切らない、格調の高いバロックを聴けた時間だった。

前半が、J.S.バッハで、ブランデンブルグ協奏曲3番、2番、真ん中にヴァイオリン協奏曲BWV1056、後半が、ヴィヴァルディ「調和の幻想より11番」、そしてJ.S.バッハ「管弦楽組曲3番」というプロ

オノフリは、鬼才とか、超絶の技巧、とか呼ばれて、やや異端のバロック奏者というイメージを持たせがちだが、この日の演奏を聴くと、とんでもない、実に正統的なバロック奏者という印象。

むしろ、イムジチ等で聴く、豪華で華麗なバロックとは一線を画し、バロック本来の素朴な生命力とも言える物を生き生きと再現している、本来のバロックの再現者とも言えるように感じた。

最初のブランデンブルグ協奏曲3番は10名の奏者による簡素な編成により、全員が立っての演奏。

オノフリは第一ヴァイオリンのパートを弾きながらのリード。やや早めのテンポの推進力に満ちた演奏。

オノフリのヴァイオリンのヴィヴィツトな響きが際だち、OEKの奏者はモダン楽器の為、音色が柔らかくもう一つ調和がとれないのがもどかしい。やはり、バロック楽器の響きと、モダン楽器の響きは相当異なる印象。

次のヴァイオリン協奏曲。通常はチェンバロ協奏曲5番として演奏されるが、原曲はヴァイオリン協奏曲とのことで、この日の演奏は本来の形を復元しての演奏。

編成はやや大きくなり、オノフリは独奏者としての弾き振り。オノフリの音色は素朴だが、新鮮で生々しい。

古楽器なので当然ノンビブラートだが、強靭な生命力を感じさせる。バロックの原点を聴く様で刺激的。

又、チェンバロが実に良い。それ程音量のある楽器で無いのだが、しっかりとアンサンブルの中で存在感を示し、バロックらしい風格を漂わせる。

OEKのアンサンブルも最良なのだが、やはりヴァイオリンの刺激的な音色に比較すると、おとなしい。

これは、モダン楽器の限界かもしれない。

前半最後のブランデンブルグ協奏曲3番では独奏ヴァイオリンにリコーダー、オーボエ、トランペットが加わり、生き生きとした新鮮な響き。

リコーダー、オーボエの活躍も見事だが、ここでは何といってもトランペット。ナチュラルトランペットの高い、囀りの様な音色。超絶技巧と思えるが、ガブリエリ・カッソーリは何事もないという風に軽々と吹きこなす。

ヴァイオリン、リコーダー、オーボエはそれに負けじとばかり、生き生きと弾き、吹きまくる。バロックの音楽的興奮が沸騰するような鮮やかさ。バロックの華やかさを祝典的というような形容をすることがあるが、もっと原始的、本能的な音楽の興奮を感じる。

後半の最初はヴィウァルディの「調和の霊感より11番」

ここでは、オノフリの独奏に、OEKの江原千絵のヴァイオリンとルドヴィート・カンタのチェロが独奏者として加わる。

ここでも、オノフリは輪郭のはっきりとした音楽づくり。各フレーズが強く、くっきりと響くため、力強いヴィヴァルディー。

この後のバッハの管弦楽組曲3番でもそうだが、オノフリは作品を表面的に美しく演奏しようということは全くない。その音楽のもっと奥深い所にある根源的な美を表現しようとしているよう。。

プログラム最後はバッハの管弦楽組曲第3番。編成はトランペットが3本になるなど、この日最大の編成。

このバッハも壮麗・壮大というものと対極にある、アグレッシブでスリムな演奏。

有名なアリアも、これほど厳しく、緊張感に満ちた演奏は聴いた事が無い。この楽章が、レクィエムの様に演奏される事が多いため、ついその様な先入観を持ちがちだが、本来は古典的緊張感と形式感に支えられた静謐な音楽である事を再認識させられた。

各舞曲も生き生きとした躍動感と緊張に溢れていた。

従来解釈されていたバロックとは異なり、音楽の虚飾を排し、素のままの音楽が聳えている様な印象。そこに、バロック音楽の本来の美しさが有るのだということを演奏で認識させてくれた様な、オノフリの音楽だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第332回定期演奏会

2013年2月26日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 マルク・ミンコフスキー

管弦楽 レ・ミュジシャン・デュ・ルーブル・グルノーブル |

|

1月のニューイヤーコンサトから暫く間合いのあいた定期は、OEKの定期でありながら他のオーケストラの出演の変則的な定期。時々この様な定期が挟まる事が有る。他のオーケストラを聴けるというチャンスとも言えるが、OEK定期で、どうしてという異論も出そうでもある。

さて、この日は昨年OEKに出演、2009年にはこのレ・ミュジシャン・デュ・ルーブル・グルノーブルを率いて金沢で演奏会を開いたマルク・ミンコフスキーの登場。

2009年のハイドン、モーツァルトの新鮮で刺激的な演奏が蘇る。

この日のプログラムは「2つの未完成」のテーマで、シューベルトの交響曲第8番「未完成」とモーツァルトのミサ曲ハ短調というもの。ユニークなプログラムである。

この日は最初にグルックの歌劇「アウリスのイフゲニア」序曲が追加された。2009年の演奏会でも同様のハップニングがあったのを思いだいすが、ミンコフスキーらしい即興性である。

この作品、久しぶりに聴いたが、古典的なドラマテイツクさに溢れた良い作品。演奏もスケールがあり、そして美しい。古典的な端正さがありながら、劇的な厚さも兼ね備えた名演。テンポが実に堂々としていて、悠揚迫らざるという風格。

このオーケストラのアンサンブルの見事さ。ピリオド楽器の楽団なので、当然ノンビブラートなのであるが、それが貧弱でなく、ふくよかで分厚い響きとなるのが凄い。木管も金管もバルブの極端に少ない古楽器であるので、相当な技術的な難度が有るはずだが、少しもそれを感じさせない。古楽器独特の柔らかい音色。

楽器配置もユニークで、正面にコンドラバス、左にホルンと木管、右にトランペット、トロンボーンを配置、弦は当然対向配置。

次のシューベルト。この作品、有名な作品であるが故に、細かい細工を施したくなるような演奏が多いが、ミンコフスキーはその様な小細工は何もしない。それでいて、シューベルト独特の素朴な美しさが溢れだしている。

1楽章の劇的な展開、2楽章の吶々とした語り口。そしてバランスの良い磨き抜かれたアンサンブル。ホルンの柔らかい超高音の響き、クラリネット、オーボエの木管特有のふくよかな響き。

シューベルト本来の素朴な美しさが輝いている演奏。

次にアンコールにはびっくり。演奏会最後のアンコールがあたりまえ。ソリストを除いて、オーケストラが途中でアンコールというのは、初めての経験。これも、型に捉われないコンサートを目指す、ミンコフスキーの姿勢か。

先回の来日公演では、東京での演奏会のアンコールが1時間続いたという伝説的事件があったが、その点では将に鬼才である。

そのアンコールはシューベルトの3番からのフィナーレ。これも、素朴な喜びの歌が溢れる演奏。アンサンブルの乱れが全くないので、早いパッセージが実に心地よく流れていく。初期のシューベルトの素直な音楽性が的確に表現された演奏。2番などこのコンビで聴いてみたいという欲求がふくらむ。

休憩を挟んで、モーツァルトのミサ曲ハ短調。

ここでも、ミンコフスキーの工夫が光る。

まず、合唱団がいない。ソロと合唱部分を10人の独唱者がつとめる。Sop4、Art2、Br2、Bs2の合計10名。

この独唱者達が凄い。まるで合唱団の声量。舞台を見ずに聴いたら、合唱団がいるものと錯覚するのでなかろうか。

そして、各章で、あるいは章の途中でも、目まぐるしく配置が変わる。

最初はSp,Ar,Br,Bsの配置だが、時には対向配置になったり、順序が変わったりする。そして、その中から独唱部分は、中央に配置された台の上に独唱者が出て歌う。独唱者も決まっておらず、部分部分で異なる独唱者が歌う。

楽器の配置もユニーク。弦は対向配置だが、前半同様コントラバスは正面に配置。管楽器は弦楽器を挟み左にホルン、オーボエ、クラリネット、フルート、右側にトロンボーン、トランペット。テインパニーとオルガンも右側。

この作品は短調ではあるが、全体の雰囲気は祝典的で典雅。しかし、やはりモーツァルト独特の憂いも満ちている。

ミンコフスキーは実に淡々と、しかし古典的な造形をがっちりと作り出し、そして豊かな厚い響きでこの作品を彩る。

細部までくっきりと描きこんでいるのだが、全体のスケールは雄大。そして生々しいモーツァルトの声も聴こえるようでさえある。この意味ではオペラ的でさえある。(グローリアのある部分は魔笛のアリアを彷彿とさせる。)

優しくではなく、大きく激しくもそして生々しくという、ミンコフスキーの演奏はこの作品の神髄を聴かせてくれた。

アンコールにクレドの前半。これも、一層激しい音楽であった。

ミンコフスキーを聴くのはこれで3度目だが、どのコンサートでも新しい刺激を与えてくれる希有な鬼才である。

そして、ミンコフスキーが育てたレ・ミュジシャン・デュ・ルーブル・グルノーブルという彼の素晴らしい楽器。

次も是非金沢に来て欲しい。 |

|

|

|

|

|

|

|

NHK交響楽団演奏会

2013年 2月3日 オーバードホール

指揮 下野 竜也

ピアノ インゴルフ・ヴンダー |

|

2009年以来4年ぶりのN響の富山公演。

前回の2009年、前々回の2005年と外国人指揮者であったが、今回は日本の注目の中堅、下野竜也の登場。

OEKも何回か指揮し、その中でも2007年の故岩城宏之の代演で指揮したベートーヴェンが印象に残っている。

その下野ももう40歳を過ぎ、堂々たる中堅としての活躍は目を見張るものがある。

今日のプログラムは、前半が2010年ショパンコンクール2位(1位があのアヴデーエワ)のインゴルフ・ブンダーをソリストにショパンのピアノ協奏曲第1番、後半がブラームスの交響曲第2番。

以前の演奏の印象でもそうであったが、下野竜也は誠実で衒いの無い演奏。以前はそれ故にやや物足りない部分もあったが、現在はその誠実さが堂々たるスケールに変化し、骨太で骨格のしっかりとした演奏を聴かせてくれた。

最近は、非常に凝ったプログラムで話題をさらっているが、(OEKでも、シェーンベルク、ウェーベルンとズッペの序曲集というプロがあった。) 今日は古典的でオーソドックスなプログラムでその実力を聴かせてくれた。

最初のショパン、編成がこの協奏曲にしては大きいコントラバス6本の14型。

出だしの堂々たる序奏から、底力のある分厚い響き。そして表情豊かな木管。

長い序奏が終わり、ピアノの入り。ヴンダーはそんなオーケストラの勢いを抑える様に、淡々とした入り。

非常に詩的で繊細なピアノ。主題の旋律の歌わせ方の独特な節回し。この作品の持つ、せつないセンチメンタルな面を色濃く現わした演奏。音の一つ一つが良く歌い、独特のタッチの柔らかさ。音の粒が揃っている。

2楽章も全体の流れが自然で、淡々としている様でありながら、その実濃いロマンチシズム。ショパンの旋律が生々しく、しかし自然に息づく。

細部でかなりの表情付けをしているのだが、それが嫌みでなく自然。これは感性の素晴らしさ。

ショパンコンクールはやはり逸材を次々と生み出す場と再認識。アブデーエワとヴンダー、個性の違いはあるが、それぞれ自分の表現意欲を強く持った個性的なピアニスト。これからが楽しみだ。

後半はブラームスの2番。一昨日セガンの4番を聴いたばかりだが、この二人の指揮者の音楽の性格の相違にやはり驚く。

自らの個性を強烈に押し出そうとするセガン、自然体で、余計な思い入れはせず、書かれた楽譜の内容を忠実に描き出そうとする下野。

同じブラームスでも、再現者によってこれほど色合いが異なってくる。これが、音楽再現の不思議さであり、面白さでもある。

下野のブラームスからは、ブラームス独特の骨太で分厚い響き、ほの暗い色彩感、そしてうねるような高揚感を聴く事が出来る。

第1楽章の主題が執拗に繰り返され、それが強烈な叫びとなって高揚する部分の音楽のうねるような高揚感。

第2楽章の思索にふけるかの様な静けさ、3楽章の優しい舞曲、しかしそれらが4楽章の歓喜の爆発につながる前奏である事を聴きとる事が出来る。個々の楽章がそれぞれのドラマを持ちながら、終曲にいたる音楽の連続した流れがあることが明確。

個々の部分を丁寧に描き出しながら、それが全体の大きな流れに収束していく。滔々たる流れの様で雄大なスケール。

ブラームスの生の声が聴こえる演奏と言ってよいだろう。

やはり私はセガンのアプローチよりも、下野のそれが好きである。

アンコールのバッハのアリアの厚く柔らかい弦の響きは、さすがN響と認識させてくれた。

下野竜也、これから益々楽しみな指揮者。N響を下野竜也の指揮で聴けた事は幸せ。

前回書いたオーケストラの登場の仕方、N響も定時にまとまって団員が出てくる方法。最近は、これが主流なのだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

ロッテルダムフィルハーモニー管弦楽団演奏会

2013年2月1日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 ヤニック・ネゼ=セガン

ヴァイオリン 庄司沙矢香 |

|

毎年この時期に海外のオーケストラを招へいする東芝グランドコンサート、今年はセガン指揮のロッテルダムフィルの来日公演。

コンセルトヘボウに比較すると日本では知名度がいま一つの感が有るロッテルダムフィルだが、さすがオランダの名オーケストラ、その実力を十分に聴かせてくれた。

指揮は俊英セガン、ヴァイオリンがこれも今盛りの庄司沙矢香という、興味ある顔合わせ。

プログラムは前半が、シューマン「ゲノフェーファ」序曲、プロコフィエフのヴァイオリン協奏曲、後半がブラームスの交響曲第4番。

セガンは38歳の若さ。今年はフィラディルフィア管弦楽団の音楽監督に就任するという注目の若手。

シューマンの「ゲノフェーファ」序曲は演奏会で聴くのは珍しい作品。

シューマンらしい鬱々たる情熱が溢れている作品。セガンは厚いハーモニーの中に旋律線をくっきりと浮き立たせ、明快にこの作品を演奏。シューマンというと、ドロドロとした情念を聴かせる演奏も多いが、むしろくっきり造形が浮き出て、なお且つドラマティツクな語り口を見事に聴かせてくれた。そして、特筆はオーケストラの巧さ。

指揮者の要求にピシッと合わせ、弦も管も雄弁で鮮やか。柔らかい響きと、低音の厚みが魅力的。そして、きちっとした引き締まったアンサンブル。魅力的なオーケストラである。

この日の配置は対向配置だが、コントラバスを8本舞台奥正面に配置。これがかなり低音の厚さに貢献している。

プロコフィエフでは、オーケストラと庄司沙矢香がぴったりと組み合い、素晴らしい名演。

庄司のヴァイオリンは益々その完成度を高めている。いくぶん抑え気味の、だから緊張感に満ちているのだが、ピシッとしながら、透徹した意思のはっきりした演奏。音に演奏者の魂を感じる。

美しさに溢れる第2楽章も、そっけないほど素朴に弾くのだが、それが一層プロコフィエフの旋律の美しさを際立出せる。オーケストラも庄司とすっかり溶け合い、同質の響き。フロコフィエフ独特の複雑なテクスチュアがくつきりと浮かび上がり、その中でヴァイオリンが生き生きと躍動する。セガンのサポートの見事さ。この作品の面白さを最大限聴かせてくれた。

休憩を挟んで、ブラームスの4番。

ここでは、セガンはかなり大胆な解釈。1楽章の遅めのテンポでの濃厚な味付け。3楽章から4楽章へのアタッカの様な休みの無い入り。テンポも微妙に揺れ動く。全体にセガンが聴かせようとする意図が明確。

ブラームスが、こんなに濃いロマン性を持っていたかと、少々異質さを感じてしまう様な演奏。

色濃いブラームスだが、果たして?との思いもある。

このあたり俊英であることは間違いないが、作曲家をどの様に再現するかという、基本的な部分の違和感を覚えた。

しかし、オーケストラを存分にドライブする力量はたいしたもの。そして、それに応えるオーケストラの実力も凄い。

別の日のプロ、ラフマニノフの交響曲の方が、この指揮者の適性に合っているかも。

この日面白かったのはオーケストラ団員の登場の仕方。

最近は定時直前に一斉に団員が登場、拍手を受けるのが普通となっているが、このオケは三々五々と舞台に団員が集まる。そして、拍手を受けるのは指揮者と同時。

昔はこれが普通であったので、最近の方法は何か違和感を感じていたので、何かほっとした感じ。

私がN響の定期に通っていた頃は、もっとも50年ほど前だが、この様な登場の仕方であったが、最近はどうなのか、明日のN響の富山公演で確認したいものだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

二つのニューイャーコンサート 2013

オーケストラ・アンサンブル金沢第331回定期演奏会

ソプラノ 中島 彰子

テノール 吉田 浩之

ヴァイオリン サイモン・ブレンデス

2013年1月7日 石川県立音楽堂コンサートホール

ニューイャーコンサート2013

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団演奏会

指揮 ヨハネス・ヴィルトナー |

|

今年のOEKのニューイャーコンサート。

昨年は、山田和樹とモナ・飛鳥オットーの二人の若手を迎えてのがっちりとしたブログラムのニューイヤーだったが、今年はガラコンサート風の楽しいプログラム。

というものの、ニューイヤー定番のシュトラウス一家中心のプログラムとは異なる、井上マエストロ風の一ひねりある、クセのあるプログラム

前半がゴルンゴルドというレアな作曲家を中心としたプログラム。後半がウィーン音楽だが、ここでも一ひねりがある。

独唱にウィーンフォルクスオーパーの専属歌手だった中島彰子、テノールの吉田浩之を迎えてのニューイャー。

ゴルンゴルドはウィーンの作曲家であったが、ユダヤ系であつたためナチスに追われ、アメリカへ亡命、アメリカでは映画音楽作曲家として活躍したという作曲家。ライナーノートによると、井上マエストロは日本でのゴルンゴルド紹介の推進者とのこと。

コンサートは井上マエストロの軽妙な語りを交えて進められていった。

ゴルンゴルドの作風、やはりウィーンの人という印象。世紀末の濃厚なロマンを漂わせ、それがアメリカのゴージャスな装いを纏っている様な不思議な音楽。ヴァイリオリン協奏曲の2番の2楽章など将に爛熟の極み。前後の楽章も聴いてみたい誘惑。歌劇「死の都」からのソプラノとテノールによるアリアも、ミュージカルのアリアの様な甘くせつない雰囲気。

一部最後の「シュトラウシァーナ」はゴルンゴルドの望郷の思いか。

休憩後は、本場ウィーンの音楽。

この日の井上マエストロ・OEKは一段と好調の様で、数年前に同じウィーンものを聴いた時のややドライで素っ気ない印象と異なり、歌うところはたっぷりと歌い、華やかに盛り上がる部分は思い切り歌い上げるという、ウィーン音楽の楽しさを存分に聴かせてくれた。

後半最初のツェラーのオペラ「小鳥売り」から「私は郵便配達のクリスタル」でのコミカルな歌、レハールのメリーウイドウからの二人の有名なアリアなど聴かせどころ満載。

中島彰子の豊かで暖かい声と、巧みな演技力、吉田浩之のテノール独特の輝かしい高音も特筆。

ズッペの「詩人と農夫」序曲も、緩急自在なマエストロの指揮にOEKは見事に従い、指揮者とオーケストラの呼吸ぴったりの白熱した演奏となっていた。

その他に、シュトルツ、ジーツィンスキー(「ウィーンわが夢の街」)など多彩、J・シュトラウスは二世のポルカ「狩り」とワルツ「南国のバラ」の2曲のみ。

有名なズッペ、ボッカチオ「恋は優し野辺の花よ」は、浅草オペラ版の日本語歌詞で歌われた。

アンコール(カールマンの「チャルダーシュの女王から?)では、井上マエストロが中島彰子とダンスを踊り始め、指揮を吉田浩之がするというパフォーマンスも。

最後は昨年38歳での引退を発表した石川の英雄松井秀喜への応援歌「栄光の道」を中島と吉田が歌い、聴衆が手拍子という盛り上がで締めくくり。お決まりの「ラディツキーマーチ」よりOEKらしいニューイヤーコンサートの締めくくり。

年初の楽しい音楽のひと夜。

富山オーバードホールでのニューイヤーコンサート

久しぶりにウィーンからの恒例のシュトラウスオーケストラの富山への来演ということで、出かける。

若い頃の一時、シュトラウス一家を中心としたウィーン音楽を随分溺愛し聴いたものだ。それが高じてウィーンにも出かけ、ウィーンフィルのコンサートは残念ながら聴けなかったが、トンキュンストラー管弦楽団のジルベスターコンサートをムジークフェラインで聴いたり、「チャルーダッシュの女王」をフォルクスオーパーで聴いたりの、懐かしい思い出がウィーンのオーケストラを聴くたびに蘇る。

最近は、正月にウィーンからの様々なオーケストラが出稼ぎ公演の如く日本へやって来る様になり、その中には随分いい加減な即席オーケストラもあるようだが、今回のオーケストラはその歴史から見ても、まともなオケと見た。

演奏も、決して巧いというものでは無いが、素朴なアンサンブル、そしてなによりも独特のウィーン節、そして盛り上げ方を心得た演奏スタイルなど、ウィーン音楽の楽しさを十分に味あわさせてくれた。

指揮者はヴィルトナー、かつてはウィーンフィルのヴァイオリンパートを弾いていたとのこと。

日本語を交えた軽妙なトークで聴く人を引き付けながら、楽しいコンサートを作り上げていた。

プログラムは有名なポルカ、ワルツばかりでなく、ヨーゼフのポルカ「前進」、ワルツ「ディナミーデン」、ヨハン2世の「仮面舞踏会カドリーユ」など、珍しいものも聴かせてくれた。

ヨーゼフのワルツ「ディナミーデン」は、「天体の音楽」にも雰囲気が似た、ヨーゼフらしいしっとりとした美しさを持つワルツ。

最後に「美しき青きドナウ」を持ってきて、アンコール最後は「ラディツキーマーチ」で締めくくるというのは定番。

ウィーンフィルの気品と風格のある演奏と比べると、ずっと素朴で親しみやすいウィーンナワルツとポルカでもある。

正月の日本で、この様にウィーン音楽が盛んに演奏されるのは、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートの影響もあろうが、ウィーン音楽の明るく楽しい雰囲気が正月のうきうきした気分とぴったり合うことにもよるのだろう。

ただ、こう毎年のようにとなると、マンネリのきらいもないわけではない。

OEKのニューイャーでも、そのあたりのマンネリをどのように払拭していくか苦労の跡が見えるが、ニャーイャーコンサートとは難しいものでもある。 |

|

|

|

|

|

|

|

辻井 伸行 日本ツァー 2012~3年

2012年 12月14日 オーバードホール |

|

昨週に続いて、現在話題のピアニストの登場。

大きいオーバードホールの座席が即日完売に近い状況となるという。富山でも珍しい現象の出現。

私も5階の最後部の座席をようやく確保できた状況。

何か、音楽の内容以外の部分で動いているような不思議な現象。

この日の演奏会は、その内容においても優れたものであったことは疑いがないが、例えば優れた演奏家が登場する入善コスモホール(座席数はオーバードホールの1/4程度)では、満席になることすら珍しいという、不思議な現象。

これは、どの様に解釈したら良いのだろうか?

さて、この日の演奏。

プログラムは前半がドビュッシー、後半がショパン。

ドビュッシーは、「2つのアラベスク」「ベルガマスク組曲」「版画」「喜びの島」、ショパンは「華麗なる大円舞曲(ワルツ第一番)、スケルツォ第2番、幻想ポロネーズ、英雄ポロネーズというもの。

11月から翌年2月まで、日本列島縦断のコンサートで、計28回の演奏会、同一プログラムでのコンサート。

このピアニストの真価を聴いた気がした。

前半のドヴュッシー。誰のものでもない彼の世界。分厚い音で、油彩的に響く独特のドヴュツシー。

後半のショパン。やはり誰のものでもない辻井の歌の世界。

この人の演奏には、音楽を自分のものとして歌い、鳴り響かせる個性が際立つ。

これは、彼のハンディーである盲目という世界が、ハンディでなく長所として作用していることを強く感じる。

彼の目には、楽譜が見えない。その見えないというハンディの代わりに、聴き、そしてそれを頭の中で楽譜に置き換え、自分の音楽として表現するという、類まれな才能を彼は与えられている。そして表現できるだけの驚異的なテクニツクを持っている。

これは、誤解を恐れずに表現すると、「神から与えられた才能」とも感じてしまう。

かつて、リパッティーに与えられた「彼は神から選ばれた楽器である。」ということを想起してしまう程。

その意味で彼のハンディは個性となりきっている。

多くの演奏家が、楽譜から何を表現しようかと苦労する作業を、彼は何とも直感的に成し遂げてしまう。

前半のドヴュッシーの最後の「喜びの島」の豊かで、喜びに満ちた歌。

通常ドビュツシーというと、フランス的エスプリと、霧に包まれた様な曖昧模糊とした色彩感を想像し、多くのピアニストはその様に演奏する。しかし辻井のドビュツシーは、音も明確に響き輝かしく、歌もはっきりとしていいる。それでいて、ドヴュッシーの明るい色彩感が音によってきちんと表現されている。ドビュツシーを自分の声で歌おうとする瑞々しさ。それは、一種の即興性であろうが、彼の音楽への深い洞察力による即興性でもある。

ショパンも輝かしく、そして優しく鳴り響く。

ワルツの独特なリズム、スケルツォのドラマ、ポロネーズのスケールの大きさと抒情性。

アンコールのリスト「カンパネラ」の輝かしい歌。

そして、自作の「それでも生きてゆく」「花は咲く」の素朴でありながら、心に染み入る彼の歌。

これらの要素総てで彼の音楽の世界が作り上げられている。

完成された大家のピアノではない。それが又現在の辻井の素晴らしさ。

ひたむきに表現しようとする真摯な音楽への傾倒。

そこには、音楽を聴く喜びを分かち合いたいという彼の聴衆に対する強烈なアピールを聴く様でさえある。

これからの彼の音楽が益々楽しみである。 |

|

|

|

|

|

|

|

イングリット・フジコ・ヘミング&ラトビア国立交響楽団

2012年12月 7日 オーバードホール

ピアノ イングリット・フジコ・ヘミング

指揮 ロベルタス・シャーヴェニカス |

|

1999年にマスコミで不遇な生涯が紹介され、話題となり、それがきっかけとなり大ブレークを起こしたピアニスト、イングリット・フジコ・ヘミング。それ以来、度々舞台に立っているようである。

今回はラトビア国立交響楽団とのショパンのピアノ協奏曲第一番。

どうも、マスコミが作り出した伝説に載せられて、音楽以外の要素で話題をさらったピアニストという捉え方は悪いかもしれないが、演奏を聴く限りその域を脱していない様に思える。

確かに再デビューの頃のリストの演奏は、輝きが聴けたが、現在のフジコ・ヘミングは残念ながらその残像によりかかっているのみの感が有る。

独りよがりの解釈、過度なセンチメンタリズム。技術的にも、音楽的にも、現在のその姿は残念な思いがする。

恐らく、音楽プロモーションが作り出した伝説の上で、舞台に立っているのだろうが、この様なプロモーションのあり方も問題がある。

この様な取り上げ方は、フジコ・ヘミングに対しても気の毒であり、失礼でさえあると思うが。

シャーヴェニカス指揮のラトビア国立交響楽団。ベートーヴェンのエグモント序曲とブラームスの交響曲第一番。

こちらも、かなり荒っぽい演奏。

エグモント序曲はがっちりとした構成で、なかなか聴かせたが、ブラームスは単調。

早いテンポで押しまくった様な演奏だが、細部の磨きあげが粗雑。序奏部は実に早いテンポで、このまますっきりとした演奏になるのかと思うと、主部に入り急に勇ましくなる。

指揮も単調だが、オーケストラもかなり荒っぽい。

残念ながら、比較的高い料金のコンサートだが、内容が伴わない。

こんな演奏会も有るものだという悪い見本。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第330回定期演奏会

ビゼー作曲 歌劇「カルメン」 Alkor版 全4幕

2012年11月21日 石川県立音楽堂コンサートホール

カルメン リナ・シャハム

ドン・ホセ ロゼリオ・デ・スピナ

エスカミーリョ ジョジア・ブルーム

ミカエラ ジョシュア・ブルーム

スニガ 小川 里美

モラレス 三塚 至

ダンカイロ 晴 雅彦

フラキスータ 鷲尾 麻衣

メルセデス 鳥木 弥生

レメンタード ジョン・健・ヌッツオ

管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢

合唱 OEKカルメン特別合唱団

児童合唱 OEKエンジェルコーラス

ダンス Dance Sanga、OEKカルメン特別バレエ

演出 茂山あきら

台本 小宮 正安

指揮 佐藤 正浩 |

|

今回のマイスターシリーズ定期は、コンサートホールでのオペラ「カルメン」

コンサートホール形式でのオペラは過去2007年に2回、定期演奏会で催されている。

オーケストラの定期でオペラを取り上げるのは珍しい試みと思うが、地方都市で中々本格的なオペラに接する事が難しい中で、低料金で、その機会を得られる事は有り難い。

今回は、金沢、福井、富山県魚津、東京、宮城県名取と5都市で開催され、5都市の共同制作公演となつている。

経費の面でも大変な公演であったと思われるが、私たち音楽愛好家にとっては有り難い試みである。

指揮がどの様な事情か、石川、福井公演が佐藤正浩、その他が井上道義となっており、名取公演はオーケストラが仙台フィルが担当となっている。

当初、カルメン役で出演予定スカラ座の歌姫ミリヤーナ・ニコリッチが妊娠のため、リナ・シャハムが代演となったが、素晴らしい歌手で、見事に代演の役割を果たしていた。

この日の演出は狂言師の茂山あきら、そして台本を横浜国大准教授の小宮 正安が担当。

さて、この日の公演、通常のビセー「カルメン」と大きく異なる点が2つあった。

一つは、通常使われている版でなく、原典版のAlcor版が使われていること。

通常の版はビゼーの死後、友人のギローが改訂した版によって演じられているとのこと。

大きな相違は、改訂版がセリフの部分を歌のレシタティーボに置き換えていること。原典版では、セリフの部分も多く、劇の進行に緊迫感が感じられる。初演の失敗の後ビゼーは急死し、再演に当たり、ギローが当時流行のグランドオペラ風に改訂したということ。

第2に台本の小宮氏が舞台をスペインのセルビアから、19世紀末のフィリピン・マニラに移したこと。

これについては、小宮氏がその理由をライナーノートで詳述している。

しかし、正直、これには違和感。

いろいろ理由を述べておられるが、舞台を移した必然性が感じられない。

又舞台を移した事により、闘牛士のエスカミーリョが遠くフィリピンまで興業のために訪れたという無理な設定が生まれたり、フィリピンでスペイン風な音楽が流れたりする違和感があり、ドラマの必然性としての変更が感じられない。

茂山あきらの演出が抽象的な舞台装置に現れている通り、国籍をそれ程意識していないことと合わせてみると、特に舞台の国籍を変更する必然性があったのだろうか?

さて、その他にも今回は特筆すべき演出が多くあった。

一つは合唱の存在。普通は合唱団が演技をしながら歌うのだが、今回は合唱団は舞台を半円形に囲んだアリーナ風の席に座ったままで歌う。そして、バレエ団が舞台で、合唱に合わせて象徴的に舞う。

これは、合唱団がプロでなく、地元の合唱団(児童合唱ともども大変な熱演)であることも考慮しての演出とも考えられるが、バレエが象徴的に音楽の内容を表現しており面白い試み。

更に、暗く重い運命のテーマに合わせて、このテーマが現われる度に女性バレリーナが象徴的に舞う演出。

聴覚と視覚に訴え、運命を象徴する方法は、このオペラを見る者により深くこのオペラのテーマを植え付ける。

非常に効果的な演出。

この様に抽象的でありながら、このオペラのテーマを明確に表現する方法は、狂言師ならではの演出。

舞台装置も極めてシンプルでありながら、見る者の想像性を限りなく広げ効果的。これも、能・狂言の世界と通じる事。

半円形に広がるアリーナの後ろには、テント風の布がかけられており、第3幕の岩山の場面では、この装置が暗い中に照明で浮き上がり、連なる山の様に見えたのも印象的。

第4幕の闘牛場の中と外の装置の入れ替えも、数人の人間が布を持ち囲みをつくり表現するなど、工夫が凝らされている。

この第4幕では、通常大きい舞台では闘牛場が遠くにあり、遠くから闘牛士の歌と歓声が聴こえてくるという演出が多いが、コンサートホールではその様な演出は難しく、簡素な舞台装置の使用により、闘牛場の中と外のドラマを描き分けた工夫は秀逸。

又中央に、大きな塔のような字幕装置があり、時には大きな墓石の様にも見え、暗示的。最後のドン・ホセがカルメンを刺殺する場面では、この塔の最上部が赤く光る。

この様に、演出は舞台装置を含め、さすが狂言師と思わせる象徴的な手法が多く見られ刺激的。

そして、原典を使用することにより、劇の緊迫感も増し、このオペラの真のテーマ、「運命から逃れない人間、死によつてのみ得られる自由」が浮かび上がる。

歌手も粒が揃っている。主役のカルメン役のリナ・シャハムは自由奔放でありながら、暗い影を宿すカルメンを好演。アルトの艶やかな伸びのある声、声量も十分。

ドン・ホセ役のロゼリオ・デ・スピナの輝かしいテノール、エスカミーリョ役のジョジア・ブルームの堂々としたバリトン、そして一番輝いていたのがミカエラ役の小川里美。柔らかく、温かみのあるソプラノでミカエラのしっとりとした情感にぴったり。一番多くの拍手を得ていたようだ。

佐藤正浩の指揮もやや早めのテンポで劇の緊張感を高めていた。

OEKは熱演であったが、やはりオペラホールのオーケストラとしての経験はまだまだの様で、ドラマのメリハリがやや単調で、ドラマに音楽が乗り切っていない感もあり。

先日のソフィアのオペラ座のオーケストラなど、オケとしての技術はともかくとして、オペラを知り尽くした流れがあり、オケ自身がオペラをリードする雄弁さがあつた。このあたりは、伝統の差であり、いたしかたないところだろう。

全体として非常に刺激的な舞台で、コンサートホールのオペラとしての新しい試みも随所に見られ、後まで印象に残る公演となることだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

ソフィア国立歌劇場 2012年日本公演

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスチカーナ」

プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」

2012年11月7日 オーバードホール

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスチカーナ」

サン・トゥッツア ラドスティーナ・ニコラエヴァ

トゥリッドゥ ダニエル・ダミャノフ

ルチア ルミャーナ・ペトロヴァ

アルフィオ ニコラ・ミハイロヴィッチ

ローラ ブラゴヴェスタ・メッキ=ツヴェトコヴァ

指揮:アレッサンドロ・サンジョルジ

管弦楽:ソフィア国立歌劇場管弦楽団

合唱:ソフィア国立歌劇場合唱団

プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」

ジャンニ・スキッキ ビセル・ゲオルギエフ

ラウレッタ 小林. 沙羅

ツィータ ツヴェタ・サランヴェリエヴァ

リヌッチョ キリル・シャルバノフ

指揮:ヴエリザル・ゲンチェフ

管弦楽:ソフィア国立歌劇場管弦楽団 |

|

2009年以降になると思うが、オーバードホールで毎年秋行われている海外歌劇場の引っ越し公演。

今回は、ブルガリアのソフィア国立歌劇場の5回目の来日公演。

地方では中々本格的なオペラを見る機会が少ないので、この様な公演は有り難い。

又、海外の著名なオペラ座の引っ越し公演と異なり、ややローカルなオペラ座の公演とあって、オペラ公演としては比較的安価な料金も嬉しい。

今回は、マスカーニの「カヴァレリア・ルスチカーナ」とプッチーニの「ジャンニ・スキッキ」の二本立て。

「カヴァレリア・ルスチカーナ」はレオンカヴァッロの「道化師」と一緒に演じられる事が多いが、今回はプッチーニの唯一の喜劇「ジャンニ・スキッキ」との組み合わせで、悲喜劇の二本立てとなった。

「カヴァレリア・ルスチカーナ」は1時間余りの短い時間の中で、シチリア島のある村で起こる1日の悲劇を描いているが、筋立ては至って単純。現代の社会では、あちこちで起こっている様な男女の愛憎事件ではあろうが、19世紀末のイタリアの小さな村では、衝撃的な事件であったのだろう。更に、それまでの歌劇が、「カルメン」等を除いては、この様な男女の愛憎の末の殺人という題材を扱ったものは少なかった事を考えると、やはりその時代では先進的なオペラということになるのだろう。

更に、ドロドロとした愛憎劇なのに、音楽が非常に美しく、シチリアの太陽を思わせるような明るさに満ちていることもこのオペラの特色。

さて、ソフィア歌劇場の公演。

弦の美しい響きで開始されるが、ソフィア国立歌劇場管弦楽団の響きは、総ての場面でオペラ座のオーケストラらしいドラマティックで雄弁な語り口。長いオペラ座の伝統を感じさせる。

主役のサン・トゥッツアのラドスティーナ・ニコラエヴァ、トゥリッドゥのダニエル・ダミャノフを初めとする歌手も粒が揃っている。

そして、質素でありながら、情景を象徴的に現わしている舞台装置も美しい。特に背景のブルーの照明、教会をモチーフとしたルミナリエに見られるような装置など、印象的だ。

合唱もアンサンブルが見事で、厚い響きが有る。「オレンジの花は香り」など聴かせどころの合唱をドラマティックに聴かせる。復活祭の合唱の盛り上がりも見事。

有名な間奏曲、透明な響きと、悲劇を予感させる様な劇的な響きが印象的。

「ジャンニ・スキッキ」は「私のお父さん」が余りにも有名だが、歌劇全体を見る機会は少ないのでなかろうか。

プッチーニ唯一の喜劇ということだが、喜劇というより人間の物欲を赤裸々に描いたシリアスな歌劇という感もする。

そういう意味では、センチメンタルな題材が多いプッチーニにしては、珍しい作品。

音楽も、非常に激しく動き回り、プッチーニらしいアリアは「私のお父さん」程度。

登場人物も多く、各登場人物の重唱が中心となるが、さすが伝統のあるオペラ座と思わせる巧みな各歌手の重唱。

オーケストラも早い動機の連続をキビキビと聴かせ秀逸。指揮者のヴエリザル・ゲンチェフは日本では著名で無いが、さすがオペラ座の指揮者と思わせる、ドラマティックな響きを聴かせる。

劇の中心はジャンニ・スキッキ。バリトンのビセル・ゲオルギエフは声も良く通るが、この役の狡猾な面白さを巧みに演じていた。

ラウレッタ役の小林沙羅。唯一の聴かせどころの「私のお父さん」で、透き通った情感たっぷりのアリアを披露。

しかしこのアリア、どたばた劇の中で突然鳴りだす、悪く言えば、「ごみための中の鶴」の様。

きっと、プッチーニも作っているうちにフラストレーションに駆られたのでないかと想像させる。

この日のリヌッチョ役、キリル・シャルバノフやや、不調だったのか、声が通らない。それだけが残念。

演出、舞台装置も面白い。

劇の始まりで、子供がラジコンカーの様なおもちゃで遊んでいるが、現代にも通じる話ですよ、というメッセージか。

又、劇終盤で、欲にかられた親族がジャンニ・スキッキに追い出されるシーン、上着を全部脱いでしまうが、欲に駆らられると、結局スッテンテンになるという暗示か。

舞台中央に、ブオーゾの寝室を現わした屋上付きの建物があり、それがぐるぐると回る仕組み。

「カヴァレリア・ルスチカーナ」の装置同様、質素だが、象徴的で面白い。

全体として、歌手の巧みさ、オーケストラの巧さ、合唱団の迫力、そして演出・舞台装置の面白さと、さすが伝統のあるオペラ座の公演と思わせる安定した舞台だった。ヨーロッパのオペラ座の奥は深い。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第329回定期演奏会

2012年11月1日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 エミール・タバコフ

コントラバス マルガリータ・カルチェバ |

|

今回の定期は「東欧の響き」のテーマ。ブルガリアから指揮者と独奏者を迎えて、スメタナとドヴォルザークの名曲2曲と、作曲家でもある今回の指揮者タバコフの作品を加えた、オール東欧のプロ。

ブルガリアというと、私たちに馴染みなのはヨーグルトと琴欧州だが、音楽の面でも、11月に来日するソフィア国立歌劇場を代表とする音楽先進国の一つでもある。

さて、今日のプログラム、前半がスメタナの歌劇「売られた花嫁」序曲、タバコフのコントラバス協奏曲、後半がドヴォルザークの交響曲第8番。

タバコフはOEK初登場とのこと。

この日の楽器の配置は通常のOEKと異なり、対向配置でない、Vn、Vra、Ceと並べ、Ceの後ろにコントラバスを配置した、以前普通に見られた配置。最近は古楽志向が強くなり、この様な配置は珍しくなってきた。

タバコフは、コントラバスも指揮法と同時に学んだとの事で、珍しいコントラバスを独奏者とした自作の協奏曲をプログラミング。

スメタナの歌劇「売られた花嫁」序曲。出だしの木管に続いての、弦の特長的なリズム感を持つ合奏。この部分の激しい、叩きつけるような弦の響き。ここに象徴されるように、タバコフという指揮者、鋭い響きとがつちりとした構成を作り上げるタイプの指揮者。ここでのOEKはタバコフのかなり強烈と思われる要求にしっかりと応え、早く激しいパッセージをしっかりと表現していた。鋭い管楽器の叫びの様な響き、そして弦の堅く鋭い響き、そしてかなり早いスピードで駆け抜ける、一気呵成な音楽。この序曲では、それらが効果的で、歌劇の序曲にふさわしい色彩感の溢れた演奏。

次に、やはりブルガリア出身のコントラバス奏者、マルガリータ・カルチェバを迎えての、タバコフの自作のコントラバス協奏曲。マルガリータ・カルチェバはOEKの客演首席奏者として2009年よりOEKと協演を重ねたているとのこと。なるほど、何回もOEKの団員としてお見かけした気がする。

タバコフの作品、様々なパーカッションにピアノまで加えた大きな編成。ピアノも打楽器的な扱いも多く、第2楽章では、ピアノの中の弦を奏者が手で擦る個所もあり、色彩感溢れる作品。

時にストラヴィンスキー、プロコフィエフ、バルトーク等を想起させる部分もあり、現代音楽としては、非常に聴きやすく、面白い。特に打楽器群の特長的なリズム感ある響きと、重い響きのコントラバスとの対比が面白い。

第2楽章では、コントラバスの沈痛なモノローグがあり、この楽器の鈍重な特長を表現、第3楽章ではそれを逆手に取った様な技巧的なパッセージが続くなど、コントラバスの多様な個性を聴く事が出来興味深かった。

休憩を挟み後半はドヴォルザークの交響曲第8番。9番の「新世界より」があまりに有名だが、旋律の美しさ、構成の巧みさ、飽きさせない曲想等、この作品の方がむしろ面白いし、それだけに人気のある作品でもある。

ここでも、タバコフは、この作品の柔和で人懐っこい面よりも、激しく勇壮である面を強調するような演奏。

もうすこし、じっくりとこの作品の細部まで丁寧に描き出して欲しい感もありだが、これがこの指揮者の個性か。

たっぷりと歌ってほしい部分もさらりと流す。

全体的に音楽の流れがやや単調であり、部分的な効果を狙いすぎるきらいもある。この交響曲、もう少し自然な流れが有った方が、ドヴォルザークの意図が表現されると思うのだが。面白い交響曲だけに、それを更に強調したくなるのかもしれない。

アンコールに何とも激しく燃え盛るような作品が演奏されたが、何とこれがタバコフの作品「ブルガリアンダンス」とのこと。パーカッションが活躍、炸裂、その中に弦、管の早いパッセージの踊りが躍動する。

今日の演奏会では、スメタナとこの作品が、タバコフ一番のノリ。オーケストラも良くついていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

庄司沙矢香ヴァイオリンリサイタル

2012年10月21日 入善コスモホール

ヴァイオリン 庄司沙矢香

ピアノ ジャンルカ・カシオーリ |

|

庄司沙矢香のリサイタルはここ入善コスモで4回目となる。2005年、2009年、2010年、そして2012年。

一つのホールでこれだけこだわって一人のヴァイオリニストを取り上げるというのは珍しいのではないだろうか?

それも、大都市ならまだしも、一地方の小さい町の小さいホールで。

このホールのコンサートは、最近開催数が一時より減ったのが残念ではあるが、ユニークで魅力的である。

さて、2005年と2009年はピアノがイタマール・ゴラン、2010年より今回のジャンルカ・カシオーリに変わっている。

そして、前回はベートーヴェンの3つのソナタ。これは、その後カシオーリとのコンビで全曲版のCDが進行中であり、第一巻は大変な反響を呼んでいる。

今回のプロクラムは、そのベートーヴェンの中から前回も演奏された5番「春」、そしてヤナーチェックのヴァイオリンソナタ、後半がドウュッシーのヴァイオリンソナタ、シューマンのヴァイオリンソナタ第2番というもの。

ソナタ4曲を並べた実に大きなプログラム。そして、ドイツ古典派、ロマン派から近代フランス、チェコまで網羅した多彩さに驚く。

庄司沙矢香とカシオーリはこの4つのソナタで、それぞれの作品の核心に迫る、それでいて二人の世界を明確に示す、大きなスケールの演奏を聴かせてくれた。

最初のベートーヴェンでは、「春」という愛称に惑わされない雄大で刺激的なベートーヴェン像が提示された。

前回の演奏で、1楽章のテンポの遅さにびっくりした記憶が蘇るが、今回はややそれより早めか。それでも、一般的な解釈よりもゆったりとしている。

その最初のテーマのテンポの取り方に、この作品への二人のアプローチの鋭さを聴いた。

一般的には「春」の愛称の如く、軽やかに優雅に提示されるテーマが、実にしっかりとしたテンポで大きいスケール感を持って示される。

この作品が、ベートーヴェンの初期から中期にかけての革新的な作品群の中の一つである事がはっきりと理解できるアプローチ。

カシオーリのピアノが全体の骨格をきちんと押さえ、その中でヴァイオリンが豊かに歌う。

この二人のコンビの円熟を聴く思い。

庄司のヴァイオリンは従来にも増して、厳格で重い。しかし、今回はその中にしなやかさともいえる柔軟な歌も聴く事が出来た。

次は、ヤナーチェックの激しさと優しさが混在する不思議なソナタ。

ここでは、二人は劇的とも形容出来る世界を表現。表面的なモラヴィアの旋律の美しさの奥にある、ヤナーチェツクの苦悩の世界を、深い陰影でえぐり出した様な演奏。

旋律の美しさによりかからない、たたきつけるような表現。ヴァイオリンの音は暗く重い。そしてピアノは鋭く激しい。

拍手のフライングは残念。折角の音楽への沈潜を阻害されてしまう。

後半、最初はドヴュッシー。ここでも音楽は暗く重い。

たゆたうような独特の色彩感のある作品だが、二人のドヴュッシーは暗色系の重いドヴュッシー。

やはり音一つ一つに籠められた意味を的確に表現しよううとする意欲が聴く者にひしひしと伝わってくる。

最後のシューマン。ここでは、烈しくのたうつようなシューマンの情熱が、非常にはっきりとした形で表現されていた。

複雑で絡み合ったようなシューマンの音楽を、直接的でわかりやすい形で聴く者に示してくれる。

熱いロマン的感情に満ち満ちた音楽。それでいて、ドイツ音楽らしいがっちりとした構成感が示され、シューマンの音楽はこんなに魅力的だという事を再認識。

4曲を通して、音楽語法の違いを乗り越えた、作曲家の声が生々しく聴こえてくる演奏。

カシオーリの豊かで大きなスケールの構成感に、庄司が安心してよりかかり、自分の作品に対する訴えたい総てをヴァイオリンに託し歌い上げていた。

プロの演奏家の中に多々見られる、作曲家を無視した、ひとりよがりの音楽でない、作曲家が自らの作品にどの様な思索を籠めているのかという事を真剣に追求し、聴衆に示そうという誠実な意欲に満ちた二人の演奏であった。

この二人の名コンビ、長く続いて欲しいものである。

アンコールはシュニトケの「古い様式の組曲」からの様である。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第328回定期演奏会

2012年10月18日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 高関 健

ピアノ ハオチェン・チャン |

|

高関健は私が定期を聴き始めて、初めての登場。OEKは以前振った事が有るのだろうか?

と書いたところで、過去を見てみると、201年7月に登場している。記憶とは実にあいまいなもの。

今日は、更に辻井伸行とクライバーンピアノコンクール同時優勝という話題のハオチェン・チャンの登場。

プログラムは前半がロツシーニ歌劇「セビリアの理髪師」序曲、ストラヴィンスキーバレエ音楽「カルタ遊び」、後半がラヴェルピアノ協奏曲(独奏 ハオチェン・チャン )、ベートーヴェンの交響曲第2番。

高関健はオーケストラの長所を手堅く引き出していくという印象。

ロッシーニはアンサンブルもきちっとまとまり、独奏楽器のソロも魅惑的、クレッシェンドもわくわくするような迫力を作り上げ、ロツシーニの魅力満載の演奏。OEKのアンサンブルの良さを最大限生かした演奏。

ストラヴィンスキーも新古典的な、すっきりとした側面と、カラフルで色彩的な面を描き出し、魅力的。

後半のラヴェル。ハオチェン・チャンはすがすがしいラヴェル。音色はややおとなしく、ラヴェルにしては、もう少しクリスタルな輝きも欲しいと思うが、この何か水墨画を想起させるような落ち着いた音色が、この人の個性か。

第2楽章と、アンコールの「亜麻色の髪の乙女」に特にこの人の音色の落ち着いた個性を聴く気がした。

オーケストラも良く鳴っているのだが、やや重い。ラヴェルらしい切れ味も聴きたかった。

ベートーヴェンの第2番。今日の演奏は弦は対向配置。といはいうものの、ピリオド演奏では無い。テインパニーも通常のもの。であるから、全体のアンサンブルに豊かな重さが有る。

この作品の特に序奏から、新たなベートーヴェンの挑戦の声が聴こえる作品だが、序奏に大きな意思がある演奏。

この作品のスケールの大きさ、同時代のハイドン、モーツァルトと異なるベートーヴェンらしい気宇壮大さが聴こえてくる演奏。余計な小細工の無い、楽譜に忠実に正面からベートーヴェンを描き切った演奏。

かといって流行のピリオド奏法の痩せた音と異なる、豊かな音量が特色。

重厚さと、美しさと、推進力に溢れた演奏だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第327回定期演奏会

2012年9月20日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 井上 道義

ソプラノ 森 麻季 |

|

マイスターシリーズの今期初定期。今日のプログラムはやや変則的で、前半がベートーヴェンの交響曲6番「田園」、後半が森麻季を迎えてのオペラアリアというもの。やや、ごちゃまぜの印象もあるプログラムではある。

井上監督のベートーヴェンが最近は充実してきている様に感ずる。先の定期の第9の4楽章も主張の明確な熱の籠った演奏だったが、今日の6番もこの作品の精神性が明確に表現された演奏。

この作品、ベートーヴェンの作品の中では、珍しく温和で柔和である。ベートーヴェン特有のドラマ性も薄いし、劇的な緊張感とも遠い距離がある。それだけに、どの様に演奏するかという点、大変難しい作品であり、えてして平凡な演奏に陥るか、あるいはその逆に極めて個性的な色彩になるかという、どちらかの演奏が多い。

今日の演奏は、この作品の内包する、自然と人間の関わり、自然への人間の感謝と喜び、その様な感情が素朴に表現されており、内容の充実した演奏と聴く事ができた。特に第5楽章の主題が、嵐の過ぎ去ったあとに晴れ晴れと、しかし素朴に奏でられる部分は印象的で、ベートーヴェンの喜びの感情がストレートに表現されていた。

3楽章の農民たちの素朴な踊り、そして4楽章の嵐の厳しくありながらアンサンブルの調和がきちっとした部分など、決して演出を過剰にしていないにも関わらず、鮮やかに光景が見えてくる点は秀逸。ティンパニーはバロックティンパニーを使用しているが、嵐の部分でも決して突出せず、調和のとれたアンサンブル。

井上監督のベートーヴェンの交響曲全曲演奏も是非聴いてみたいという思いが強くなる今月の定期であった。

プログラム後半はソプラノの森麻季を迎えてのオペラアリア。その中にグノーの小交響曲から2、3楽章、モーツァルトの「コシ・ファントゥッテ」序曲等の小曲をまじえたプログラム。

森麻希はヘンデル、歌劇「セルサ」から「オンブラ・マイフ」、「リナルド」から「涙の流れるままに」、モーツァルトの「コシ・ファントゥッテ」から「岩のように動かず」、プッチーニの「ボエーム」から「ムゼッタのワルツ」、そして久石譲るのテレビドラマ「坂の上の雲」の主題歌「スタンド・アローン」、アンコールにプッチーニの「ジャンニ・スキッキ」から「私のお父さん」。

森麻季のソプラノは硬質でクリスタル。ロマン的で濃厚な役柄よりも、古典的なオペラに似合う様だ。

勿論、イタリアオペラやワーグナー等ドイツロマン派オペラもそれなりにこなすのだろうが、やはり古典が似合う。

この日もヘンデル、モーツァルトが中心で、それは誠に気品の高い歌唱。低域から広域までのガラスの様な繊細な歌声はこの人の特質。そして、最後の「坂の上の雲」の主題歌「スタンド・アローン」の劇的で堂々とした歌いっぷりは独壇場。

ただ、いかにも曲数が少なく、聴く方にももっと聞きたいというストレスが残る。これは、先年の佐藤しのぶを招いての定期の際も感じた事。

珍しいグノーの小交響曲。管楽器のみで演奏されるが、小気味の良いエスプリに富んだ佳品。埋もれている名曲も多いのだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第326回定期演奏会

「岩城宏之メモリアルコンサート」

2012年9月8日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 天沼 裕子

山田 和樹

井上 道義

ピアノ 田島 睦子

ソプラノ 森 麻季

メゾソブラノ 鳥木 弥生

テノール 吉田 裕之

バリトン 木村 俊光 |

|

今期最初の定期公演。毎年9月は故岩城宏之名誉音楽監督の命日にちなみ、「岩城宏之メモリアルコンサート」とすることが定例となっている。

早いもので、マエストロ岩城が亡くなって6年がたつ。マエストロ逝去の後、OEKの先行きも心配されたが、井上道義監督、その他関係者、そして多くのファンの支えで、一層の輝きを聴かせてくれている事に、マエストロ岩城もきっと喜んでいる事だろう。

井上監督の談話にあった通り、音楽文化の未開地であった金沢がOEKの活躍により、以前では考えられない様な音楽文化の花咲く街となりつつあるのは、マエストロ岩城の残した大きな遺産である。

今回の定期も、その功績を偲ぶにふさわしいブログラムとなっていた。

前半が、池部晋一郎の「悲しみの森」(1998年OEK委嘱作品)、独奏者に今年の岩城宏之音楽賞を受賞した金沢出身のピアニスト田島睦子を迎えて、プーランクのピアノ協奏曲、後半が西村朗の「ベートーヴェンの8つの交響曲による小交響曲」

そして、ベートーヴェンの9番の第4楽章。

初演魔と言われるほど日本の現代音楽家の作品の紹介に尽力をつくした側面、そして若い音楽家を育てようと懸命だった側面、そして限りないベートーヴェンへの畏敬と愛着、その様な岩城マエストロの足跡を端的に現わしたプログラム。

指揮者も、OEKの初期に盛んに指揮をした天沼裕子、そしてOEKで育てられた若手指揮者といっても良い山田和樹、そして井上監督と賑やかな顔ぶれが揃った。

演奏会が始まる前に今年度の岩城宏之音楽賞の授賞式が催され、賞状と記念品が田島睦子に渡された。

ブログラム最初は、池辺晋一郎の「悲しみの森」1998年のOEKコンポーザー・イン・レジデンスの時の作品。

さわさわと揺れ、時には強いざわめきとなる森の心象風景が、弦楽と、管楽器の巧みな表現で描かれる。

爽やかな風が吹き抜ける様。その中で、どこがとはいえない、日本の風が聴こえる、懐かしい日本の森でもある。

森の息づかいが聴こえる様な作品。

次はプーランクのピアノ協奏曲。ソリストは田島睦子。先日もミンコフスキーの指揮の下、同じプーランクの「二台のピアノのための協奏曲」を鮮やかに弾いたばかりだが、プーランクが好きなのだろうか。

プーランクという作曲家、不思議な魅力を持つ作曲家。フランスらしいエスプリと、ユトリロの絵を思い起こさせる庶民的な親しみ、それとプロコフィエフに似通った皮肉なアイロニー。エスプリと野暮ったさが同居する様な不思議な魅力。

このピアノ協奏曲も将にその様なプーランクの魅力満載。一楽章出だしのピアノの魅惑的な旋律、どこかで聴いた事がありそうな、しかし個性的なプーランクそのものの旋律で一気に聴衆を引きずり込む。ピアノの簡潔なタッチ、そして崩れない端正さが、この作曲家の面白さを浮かび出す。

2楽章の洒落た歌も素敵、そして3楽章のパリの雑踏を想像させるような騒がしい猥雑な雰囲気。

ピアノの乾いたタッチとクリアな音色がこの作曲家の魅力を鮮やかに描き出していた。

プログラム後半はベートーヴェンの世界。

というものの、限られた残りの時間の中で表現するには余りに巨大な世界。

ということで、西村朗の「ベートーヴェンの8つの交響曲による小交響曲」

11分程の時間でベートーヴェンの8番までの交響曲のサワリを紹介しようという無謀な?試み。

しかし、器用な作曲家である。1楽章から4楽章まで、それぞれ各交響曲の主題をちりばめ、1つの小交響曲に纏めるという離れ業。一度聴いただけでは8番までの総ての楽章のテーマが入っているのか聴きわけることは難しいが、「ああ、あの主題」というものが現われてはすぐ消え、時には主題同士のからみあい。ベートーヴェンの音楽の小宇宙。

プログラム最後は9番の4楽章。

「4楽章のみ」という思いはあるが、今日のこの演奏は誠に素晴らしいもの。

以前も書いた事が有るが、9番という交響曲は特別なもの。「暮れに第9」という安易な演奏はしてほしくないもの。

OEKが12月に第9を定例的に演奏しないのは日本のオーケストラの中でも大変な見識、さすがマエストロ岩城と思っていた。

それだけに、この日の演奏は、井上監督、OEK、そして素晴らしい独唱陣と合唱団を得て、この交響曲の神髄が表現された様に聴く事が出来た。やはり、マエストロ岩城への思いが、この様な名演を生み出したのか。

出だしはやや気負いが勝ち、オーケストラにも堅さと乱れが有ったが、歓喜の歌が静かに低音弦によって歌いだされ、繰り返され大きな高揚に至る辺りから、音楽が生き生きと躍動し始めた。

そしてバリトンの独唱。木村俊光さん、大ベテラン、70歳近いお年と思うが、「フロイデ!!」と歌いだした瞬間、ホールが揺れる様な感覚に襲われた。そして、その後の合唱団の歓喜の合唱、決して力まない、語りかける様な躍動感に溢れた歌声、厚い響きのハーモニー。

80名あまりの合唱団だが、その豊かな声量と、見事なハーモニー。ソプラノの森麻季さんの透き通った、クリスタルなソプラノ、鳥木弥生さんのしっかりと支えるアルト、輝かしく神々しく歌い上げた吉田裕之さんのテノールと、独唱陣も見事。

この交響曲に籠めたベートーヴェンの人間に対する熱い信頼と希望を、総ての演奏者が見事な技術と熱い心で表現していた。

井上道義監督の自在な指揮ぶり。中間部の荘厳な表現、そしてエンディングでは、思いっきり音楽をため込み最後のブレストに突入するなど、引き締まったなかにもかなり自在に音楽をドライブしていく即興性に満ちた演奏。

この様に第9を新鮮な感覚で、感動を持って聴く事が出来たのも珍しい経験。

やはり第9は大切に演奏して欲しいものと再認識させられた。

休憩後の最初に池辺晋一郎氏と西村朗氏の、マエストロ岩城にまつわる逸話の紹介もあり、「岩城宏之メモリアルコンサート」にふさわしい内容の濃い定期演奏会だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

IMA環日本海交流コンサート

2012年8月23日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 井上道義

チェロ 工藤 すみれ

ジャン・ワン

ヴァイオリン クララ=ジュミ・カン

神尾真由子

ピアノ 後藤正孝

管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢 |

|

8月は定期公演の夏休み。このIMAのコンサートが定期の合間に毎年開かれている。

IMAは石川ミュージックアカデミーの略。

15年前より、毎年夏に短期間で集中レッスンが開かれ、世界から若い俊英の音楽家がレッスンを受けるため、金沢に集まる。

講師陣も充実し、原田幸一郎、レジス・パスキエ等世界の指導者が金沢に集まる。

7月の定期でハーディングと共演したシン・ヒョンス、庄司沙矢香、神尾真由子等素晴らしい俊才がこのアカデミーから輩出している。

今回は15周年記念として、「アカデミー15年の至宝を聴く」と副題がつけられたコンサートで、15年間でこのアカデミーから世界へ飛び立った豪華なソリストが集まり、OEKと協演するという興味深い演奏会。

トップバッターはチェロの工藤すみれ。チャイコフスキーの「ロココ風の主題による変奏曲」

現在は主にニューヨークに活動の中心を移し、室内楽に重点を置いた活動をしているとのこと。

豊かな歌心が印象的。自分の個性を主張するよりも、オーケストラとのアンサンブルを重視している印象。凄さはないが、良く歌うチェロ。低音の伸びやかさかも印象的。

次はクララ=ジュミ・カンのヴァイオリン、ジャン・ワンのチェロによるブラームスの「二重協奏曲」

これは又激しいぶつかりあいの演奏。二人とも一歩も引かず、各々を主張する。ブラームスの鬱々たる情熱というより、烈しい熱情が溢れている様な激しさ。さすがに、韓国と中国の血をひく二人、訴えかける力のみなぎる演奏であった。

3楽章のヴァイオリンとチェロ双方の主題の展開、激しさと、良く歌う伸びやかさの対比が鮮やか。

井上道義・OEKも二人の熱情に負けじとの熱い演奏。

休憩後の最初は昨年のリスト国際ピアノコンクール優勝者の後藤正孝。得意のリストのピアノ協奏曲第一番。

小柄で少年の様な容姿だが。ピアノに向かうと一回り大きく見える。そして、そのピアノは正確なタッチと強い打鍵で聴く者を圧倒する。濃厚なロマン性と異なる、フレッシュで爽やかなリスト。今の彼の年代にふさわしい、衒いの無いリストではある。井上道義の指揮も、構成感をしっかりと出した堅固なリスト。3楽章の有名なトライアングルとピアノの掛け合いも魅力的。

最後は、神尾真由子のバーンスタイ「セレナーデ(プラトンの『饗宴』による)

弦楽器、各種打楽器、ハープと独奏ヴァイオリンという特殊な編成。5楽章からなり、長大で複雑な印象も感じさせる作品。

神尾真由子は1楽章の独奏ヴァイオリンの憂いに満ちた旋律から聴く者を引き込む。

この作品のシリアスで複雑な感情を深く深く掘り下げた演奏。

音楽を主観的に捉え、自らの感情を臆することなく音楽の中に表現しようとする、濃厚な音楽世界を作り上げる彼女の演奏スタイルだが、益々そのスタイルに円熟さが加わりつつある。

バーンスタインの複雑な感情がからみあった、ある意味難解な音楽とも言えるが、彼女のヴァイオリンは難解さを感じさせず、楽譜に籠められた深いシリアスな感情を豊かに表現していた。そして、全曲を弛緩することなく表現しつくす集中力の凄さ。

5楽章の前半のチェロとの対話、そして後半の疾走する様なジャズのリズム感の激しい表現。(有名な五嶋みどりの「タングルウッドの奇跡」の部分)

井上道義・OEKも打楽器奏者の熱演、そして5楽章終盤のリズムの難しい部分でのノリの良さ等、見事なサポート。

アンコールとして、終結部が再演されたが、更に一層のノリがあった。

「環日本海交流コンサート」と銘打たれたコンサート。ここ最近の、韓国・中国との不協和音を聴くにつけ、文化交流の大切さを再認識する。妙で危険なナショナリズムを払しょくするだけの力が音楽にある事、音楽はそれだけの力を持っている。そのことを今日の中国、韓国、日本の音楽家は示してくれた。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第324回定期演奏会

2012年7月25日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 マルク・ミンコフスキー

ピアノ ギョーム・ヴァンサン 田島 睦子 |

|

今期最後の定期。注目の指揮者、ハーディングに続いてミンコフスキーの登場。

この音楽堂で3年前、自ら創設のルーブル宮音楽隊を率い行った演奏会の新鮮で生彩に満ちたハイドン、モーツァルトを思いだすが、今回はフランス近・現代の作品を中心としたプロ。ミンコフスキーとOEKの組み合わせと聴き、古典派の作品のプロがすぐ頭に浮かんだが、発表されたものは全く意外なものであった。

クルト・ヴァイルの交響曲2番、プーランクの2台のピアノのための協奏曲、後半がラヴェル・マメール・ロア(バレエ版)

というもの。個性的でマニアックな選曲ではある。しかし、ミンコフスキーがフランス人である事を考えれば、納得のいくプロでもある。

この日の楽器配置はほぼルーブル宮音楽隊と同様。対向配置だが、コントラバスは正面に置いている。そしてティンパニーは通常のティンパニー。近現代作品であれば当然か。

さて、最初のクルト・ヴァイルの交響曲2番。ヴァイルというとブレヒトの「三文オペラ」の作曲家という程度の知識のみであるが、交響曲は珍しい。

全体は暗い雰囲気に彩られているが、その中にアイロニーが漂い、作風は異なるがショスタコーヴィッチのある種の作品も想起させるような交響曲。作曲された1930年代という時代背景と切り離して聴くことの出来ない作品。

時にジャズのブルースの様な曲想も聴かれ、第2楽章のトロンボーンの印象的なソロは哀愁に溢れており、ヴァイルの個性を聴く事ができる。3楽章では行進曲風な曲想が続き、終結部は急速な激しさで終わる。これは、その時代のナチの台頭と、戦争の危機を暗示させるようで印象的。

ミンコフスキーの指揮は、古典を演奏する時と同様、音のクリアさが際立ち、響きが輝かしく艶やか。

音楽が生き生きと躍動し、生彩に満ちている。

その点が次のプーランクでは将にピタリとはまり、プーランク独特の洒落たエスプリと小気味の良い躍動感が全体を支配し、ある意味知的な興奮を音楽から感じ取れるような演奏。

ピアノの二人も熱演。フランスと日本という二人の音の個性があり、輝かしさのヴァンサン、落ち着いた音色の田島と個性の相違が興味深い。華やかな技巧も見せる作品だが、軽快な疾走と、2楽章でのしっとりとした抒情など聴かせどころをきちんと押さえた演奏。

アンコールに3楽章が繰り返されたが、アンコールの演奏は更にバワーアップ。オーケストラとピアノが猛烈な疾走。

終わるとヴァンサンの顔が紅潮していたのが印象的。

休憩後はマメール・ロア(バレエ版)。組曲版では無く、バレエ全曲版。

精緻で色彩的な管弦楽法で造られている作品だが、全曲は至って平明、それだけに演奏は難しい。

色彩的ではあるが、それはパステル画の様に淡い色彩であるので、オーケストラにはデリケートな響きとアンサンブルが求められる。

ミンコフスキーの演奏は、透明さよりも、グラデーションの様な音の重なりを追求しているようで、クリスタルというより暖かさの感じられる響きを聴いた。

各場面の描写的な表現が、場面ごとに鮮やに応え、まるで絵本をめくっていく様な楽しさ。

各管楽器がデリケートで色彩的な響きを聴かせ熱演、特にコントラファゴット、ホルンが良い響きを聴かせていた。

清明な全体の中で、盛り上がりを見せる、「パゴダの女王レドロネット」そしてフィナーレ、自然で色彩鮮やかな盛り上がり。

この日のミンコフスキーを聴いて、この指揮者のフランス人らしいエスプリと、音楽を新鮮に楽しく表現しようとする意欲を改めて感じた。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第324回定期演奏会

2012年7月13日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 ダニエル・ハーディング

ヴァイオリン シン・ヒョンス |

|

今季最後の定期は、フィルハーモニー、マイスター共注目の指揮者の登場。

今日のフィルハーモニーはハーディング、後日のマイスターはミンコフスキーという、いずれも現在世界で注目の指揮者の登場。

ハーディングはドイツカンマーフィルへ20代前半で登場、CDでの「ベートーヴェン序曲集」の超名演で話題をさらったことが記憶に残る。

金沢でもマーラーチェンバーオーケストラとともに2003年にベートーヴェン、昨年はブラームスが演奏され、その新鮮な演奏が印象に残っている。

今回はOEKからどの様なベートーヴェンを引き出すかが興味の中心。更に韓国の新鋭、シン・ヒョンスを迎えてのヴァイオリン協奏曲も注目。

プログラムはオールベートーヴェンで、前半がヴァイオリン協奏曲、後半が交響曲第5番。正面から真っ向勝負でベートーヴェンに取り組む様な堂々たるプログラム。

楽器配置は対向配置だが、コントラバスを左側奥に、第一Vn,、Ce、Vra、第二Vn、トランペット、ホルンは左側木管の隣という配置。後半の交響曲ではトロンボーン・トランペットは右側奥に配置。そしてティンパニーはバロックティンパニーを使用。ベートーヴェンの時代の響きを再現させようという試みか。

シン・ヒョンスを迎えてのヴァイオリン協奏曲。出だしのティンパニーの乾いた響きの後、木管が主題を奏するが、その響きにまず魅せられた。いつものOEKの音と微妙に異なる芯のはっきりとした主張のある音。いつものOEK の管が下手だという事でなく、音の性質が変化しているのだ。輪郭が明確で主張のある音といつったら良いだろうか。

長いオーケストラの前奏が終わり、シン・ヒョンスの登場。出だしが緊張のためかやや乱れがあったが、すぐに透徹した硬質な響きが鳴り始めた。

この協奏曲の室内楽的な魅力がきっちりと表現された演奏。独奏ヴァイオリンとオーケストラがお互いの歌を調和を持って歌い上げていく、その魅力に溢れた演奏。

しかし演奏全体は緊張に満ち満ち、その緊張が崩れたら演奏が滅茶苦茶になってしまいそうなギリギリのバランスで成り立っているスリリングな演奏とも言える。もう少し肩の力を抜いたら、聴く方も楽に聴けるのにと思ってしまいそうだが、それを許さないのがこの演奏の魅力か。

シン・ヒョンスのヴァイオリンの音の透き通ったクリスタルな響きは勿論美しいのだが、彼女はそこに埋没しないで、自らを戒める様にベートーヴェンの音楽の品格を保とうとする。そしてハーディングも勿論作品全体の構築性を明確に表現していく。

その意味で禁欲的な演奏である。自分勝手な解釈でなく、ベートーヴェンの楽譜に書かれた中からこの作品の真の美しさを探し出そうとする真摯さと言えようか。

いずれにしても、息の詰まるような名演ではあった。

後半の交響曲5番。ある意味、あまりにも雑に扱われてきた名作。名作であるが故に、手あかにまみれてしまった印象もある名作。

今日の演奏はそれらの垢を落とし、この作品の真価を再認識させてくれた様な新鮮な演奏。

無駄を総てそぎ落とし、音楽のエキスのみが響いている様な凄さ。

一気呵成の演奏であるが、細部までクリアな見事なアンサンブル。

OEKにとつては自家薬籠中の作品であろうが、この日のOEKは初めてこの作品に取り組む様な真剣さを聴かせた。

たたみかける様な迫力の第一楽章、早めのテンポをとりながら神々しく奏でられた2楽章、3楽章の劇的な緊張感、そして一気に緊張がとかれ歓喜が爆発する第4楽章。この作品の劇的な構築感が見事に再現されていた。

以前のMCOとの5番を聴いた際も、4楽章の提示部の繰り返しの意味をはっきりと聴く事が出来たが、今日の演奏でもそれを再確認。繰り返しによりベートーヴェンの喜びの歌が一層増幅され響き渡る。ベートーヴェンの意図の明確な表現。

最後までゆるぎない緊張感と力感に溢れた演奏。

音楽が終わったとたん、久しぶりに音楽堂の補助席まで埋めた聴衆から、ブラボーの嵐と熱狂的な拍手。

それに応え「フィデリオ序曲」がアンコールされた。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第322回定期演奏会

2012年6月22日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 秋山 和慶

ヴァイオリン 戸田 弥生 |

|

発表当時のアメリカの女性指揮者ファレッタが何らかの事情で来日出来ず、早い段階で指揮者秋山和慶と変更が発表されていた。プログラムは予定通りアメリカ音楽で変更は無かった様である。

秋山和慶は大ベテランの指揮者であるが、OEKは初登場とのこと。

プログラムは前半がバーバー2曲、「弦楽のためのアダージョ」、戸田弥生をソリストに迎えての「ヴァイオリン協奏曲」、後半がウイリアムズの映画「シンドラーのリスト」テーマ曲、コープランド「劇場のための音楽」というもの。

どちらかというと、ヨーロッパ系の音楽が中心のOEKにとって、アメリカ音楽のみのプログラムは珍しいが、前半のバーバーはヨーロッパ系の音楽に近いものであり、それほど違和感のあるプログラムでもない。むしろ、弦楽の美しさが際立つ作品のプログラムはOEKにふさわしい。

バーバーの「弦楽のためのアダージョ」は昨年の東日本大震災後、数多く演奏されたが、バッハの「G線上のアリア」と同様、いつのまにか「鎮魂のための音楽」というレッテルが張られてしまっているが、この作品の静かで痛切な音楽がそのようなレッテルとなってしまったのだろう。

この作品を聴くたびに40年ほど前に旧観光会館でオーマンディー率いるフィラデルフィア管弦楽団の演奏会を思いだす。ムソルグスキー(ラベル編曲)の「展覧会の絵」のラスト、「キェフの大門」がホール割れんばかりの大音響でフィナーレを迎えた後、大きな拍手に応えて演奏されたのが、この作品。大きな音楽的興奮の後に、静謐な弦の調べが流れだしたとき、このオーケストラの弦の美しい響きとこの作品の深い弦の響きの魅惑にびっくりとした事を鮮やかに思い出す。

今日の演奏も、OEKの弦の絶妙なアンサンブルがこの作品の魅力を際立させていた。秋山の指揮は、決して感傷に陥ることの無い、気品の高い音楽となっていた。中間部の弦の合奏の大きな盛り上がりも見事。

次は戸田弥生を迎えての同じくバーバーの「ヴァイオリン協奏曲」。有名な作品でありながら、演奏される機会のそれ程多くない作品、ヴァイオリン協奏曲には名曲が多いからであろう。

戸田弥生も初めて聴くヴァイオリニスト。もう中堅の実力派である。しっとりと落ち着いた音色。これは楽器がガルネリということにもよるのだろう。楽曲を崩すことなく、端正に、そしてしっかりと組み立てていく誠実な演奏。

この協奏曲はメロディーがバーバーらしく際立って美しいので、そこにおぼれてしまうと作品全体の気品が損なわれてしまうと思うが、戸田はその様な事が無く、淡々としかししっかりとメロディーラインを紡いでいくので、気品の高い演奏となっていいる。第2楽章のオーボエのソロとそれに続くヴァイオリンの歌も、決して感傷に陥らない端正な美しさ。

ヴァイオリン、オーケストラ共に、禁欲的とさえいえる様な抑えた美しさがある。

短い第3楽章の技巧的なパッセージも、しっかりとした演奏。決してこれみよがしでない、楽譜の音符を確実に表現しようとするような演奏。

後半のウィリアムスの「シンドラーのリスト」のヴァイオリン独奏も同様の格調の高さを聴く事が出来た。

最後はコープランド。「劇場のための音楽」と題されているが、小曲が5曲組み合わされた、小オーケストラのための組曲。

バーンスタインが将に現代的・都会的なアメリカを描き出したのに比べ、コープランドはアメリカの田舎的な風景の描写とも言える作風の音楽が多い。この作品も、のどかで素朴な部分にアメリカのジャズブルースなどのリズムが混在し、アメリカの懐かしい雰囲気を感じさせる作品となっている。

小オーケストラではあるが、独奏楽器、打楽器、ビアノ等、個々の楽器の活躍が浮き出て、楽しい演奏となっていた。

第3曲のコールアングレの旋律は特に魅力的。しみじみと全曲を結ぶ「エピローグ」も印象的。 |

|

|

|

|

|

|

|

カンタータ「悪魔の飽食」第23回全国縦断コンサート石川公演

2012年6月17日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 池辺晋一郎

オーケストラ・アンサンブル金沢

合唱 カンタータ「悪魔の飽食」を歌う石川合唱団・同全国合唱団

演出 片岡輝 |

|

森村誠一の「悪魔の飽食」は第二次世界大戦中のハルピンで、日本の軍医・石井中将率いる731部隊が行った人体実験の詳細を描き、発表当時センセーショナルな話題を引き起こしたドキュメンタリー。その後使われた写真が一部偽造されたものと言う批判を浴び、作品全体の信ぴょう性が問題となり、発売元の光文社は書籍を絶版としたが、その後森村誠一自身の手で改訂され、現在はその改訂版が角川書店より発売されている。

カンタータ「悪魔の飽食」は、神戸市役所センター合唱団の委嘱により、作者自身が詩として作り直し、それを池辺晋一郎がカンタータとして作曲完成、1984年に初演、1995年より全国縦断コンサートが開始、今回の石川公演で17年目、第23回目を数えるという、希有な歴史を持つ作品である。

回を重ねるごとに合唱団も大きくなり、今回は400名を越える全国から集まった合唱団と石川県で集まった100名、合計500名の合唱団とオーケストラ・アンサンブル金沢がこのカンタータを歌い上げた。

全体は7つの章より成り、6章までは詩の内容は重く、暗い。731部隊が引き起こした人体実験のむごさと、被害者と加害者の苦しみを描き、更に平和への祈りと不戦の誓いを歌い上げる。

1章の「731の重い鎖」では劇的なオーケストラの叫びに導かれ、合唱団が731部隊の起こした悲劇を告発する。重厚で劇的な管弦楽と合唱団の厚い響きが、悲劇をリアルに現わし、心を直接わしづかみにする。

2章の「生体の出前いたします。」は生体実験を映した詩の生々しい描写を、音楽はシニカルに描き出す。詩の残酷な内容を音楽がシニカルに伴奏づけるのが、一層不気味である。

3章の「赤い支那靴」はこの作品の中でも頂点を成す優しさと悲しみをたたえた章。どこかで聴いた様な懐かしく心深く染み入る旋律が静かに流れる。池辺の音楽は、懐かしさが溢れながら作曲者の声が聴こえ、個性的。

4章「反乱」は生体実験の材料とされたマルタの絶望的な怒りの表現。終結部ではマルタの人間の尊厳への決然とした宣言が明確な音楽で締めくくられる。

5章「37年目の通夜」はマルタの親子を毒ガスで殺した兵の悔悟を描く。途中でその兵の毒ガス注入の際のナレーションが入る。ナレーションは放送で入っていたようだが、やや切迫感に欠けており、合唱団の中で叫ばせた方が効果的でなかったろうか。この章では、殺されたロシア人の親子の様子がバレー団員により舞台上で演技された。子供のつぶらな瞳が印象的。

6章「友よ白い花を」は全章を締めくくる様な祈りと希望の音楽。舞台上にはバレリーナにより、詩の内容を表す白い花が静かに置かれる。

そして最終章はガラット雰囲気が変わり、明るく爽やかな、しかし力強い合唱が響き、「君よ目を凝らしたまえ、目を背けたくても、背けてはならない。一人になってはならない、一人にならない様に、私たちは集まろう。」と高らかに歌い上げる。森村誠一と池辺晋一郎の対談の中で、全国から毎年集まる合唱団はこの章を歌いたくて集まる人が多いと語られていた。勇ましい行進曲で無い、明るく爽やかな曲調は作曲者池辺の真骨頂を聴く様であった。

大変な力作であるが、音楽は平易で聴きやすく、歌詞も明確に聴こえる。伴奏の管弦楽も雄弁に語られ、管弦楽法の巧みさを感じる。OEKは極く短期間の合唱との練習と聞いたが、さすがにプロの演奏。生き生きと表情豊かな音楽。

勿論のこと、舞台上溢れるばかりの合唱団は熱い熱演。全国からこの作品を歌う為に自費で参加したとのことで、その熱意に敬服。

暗い内容の作品でありながら、音楽の持つ力の強さを改めて感じさせてくれる池辺晋一郎の力量に感服。

総ての章に作者と作曲者のこの詩を表現する上での強い意志がみなぎり、音楽の持つ力の強さを再認識させてくれた。

この様な作品を実現させるには色々な意味で大変な努力が必要とされたことであろう。関係者の努力を讃えたい。

ホールの入口に「この公演を妨害する様な方の入場はお断りします。」という通告文が貼られていたが、残念ながらそんな窮屈な日本の現状である。

石川県立音楽堂とオーケストラ・アンサンブル金沢の実現にあたっての英断にも敬意を表したい。

カンタータの前の第一部では、地元の太鼓サークル鼓風楽による太鼓、二胡の李彩霞とチェロのルドヴィード・カンタ、ピアノの清水史津による「トリオ・アジアの風」による演奏があった。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第321回定期演奏

2012年5月24日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 下野 竜也

トランペット カボール・タルケヴィ |

|

今日の定期はベルリンフィルのトランペット主席、カボール・タルケヴィをソロに迎えてのバロックから古典派にかけてのプログラム。

非常にマニアックでレアな作品が並んだ。

前半がボッケリーニの交響曲「悪魔の家」、タルティーニのトランペット協奏曲、後半がネルーダのトランペットと弦楽のための協奏曲、ハイドンの交響曲第55番「校長先生」というもの。

編成も小さく、弦楽合奏に、ホルン、オーボエ、ファゴット、チェンバロを加えた程度。クラリネットもフルートもティンパニーも無し。

それだけに、オーケストラの素の実力が試されるプログラムでもある。

この日の楽器配置は対向でなく、Vnからチェロ迄を左から右に並べたオーソドックスなもの。

下野竜也は凝ったプログラミングをするので有名だが、今回もその典型。

ボツケリーニはチェロ協奏曲が有名だが、この作品は珍しい。バロック後期の作品らしい端正で調和のとれた響きが印象的。三楽章の激しく早いパツセージの連続が印象的。弦楽器には過酷なアンサンブルが要求されると思うが、OEKは下野の要求に反応し、緻密で表情豊かな表現を聴かせてくれた。

次はタルケヴィの登場で2曲。タルティーニは「悪魔のトリル」で著名だが、ネルーダは初めて聴く作曲家。

両曲とも時代的にはほぼ重なりバロックの後期。曲想も似通っており、この時代の協奏曲の典型的な作品と感じられる。タルケヴィは伸び伸びとそして華麗なトランペット。ネルーダでは、この時代特有の高い音域での転がす様な奏法が多用されるが、楽々と吹き切り、全く難しさを感じさせない快演。

アンコールはヴイヴァルディーか。Vn、Ceをバックに澄み切ったトランペットの響き。

プログラム最後はハイドンだが、これも珍しい55番「校長先生」

アンサンブルのきちんと整った、温かみのある演奏。最近のピリオド奏法と違う、豊かな響きのアンサンブル。

第2楽章は後の「時計交響曲」を想起させる美しく端正に歌う楽章。

3楽章の中間部では、管楽器のトリオでなく弦楽器の独奏によるトリオが珍しい。落ち着いた室内楽的なアンサンブルが心地よい。他にも、管楽器のみのパッセージがあったり、オーケストラの聴かせどころの多い作品だが、OEKは難なくこなし、アンサンブルの徹底を図る下野竜也の意図にきちんと応えていた。

非常に地味なプログラムで、高い心の高揚感をもたらすプログラムではないが、後々心の隅に残る様な淡々とした滋味豊かな演奏だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

ラ・フォール・ジュルネ金沢2012

2012年5月3日~4日

石川県立音楽堂 コンサートホール 邦楽ホール アートホール |

|

今年もラ・フォール・ジュルネが金沢にて開催された。今年で5年目、この音楽祭も定着しつつあるようだ。

今年は、「サクル・リュス(ロシアの祭典)」のテーマで、国民楽派以降のロシア音楽が取り上げられた。

今年は5月3日からの3日間が集中開催日。例年より集中開催日が1日増え、その分公演数も増えたようだ。

その所為か、あるいは4日の天候が優れなかった所為か、公演にやや空席が目立ったのが気になった。

内容は例年以上に充実していたが、ロシア音楽、それもやや馴染みの少ない作品の演奏会が多かった為か、やや客足に鈍りが見られたようだ。

運営もすっかり落ち着き、目立ったミスも少なかったようだが、4日ポゴレリッチの演奏家時間が延びた(十分に予想できた事だか゛)影響で、その後の演奏会の開始時間が遅れ、一部でいらいらしていた観客もいたようである。

又5日のツェムリンスキー弦楽四重奏団の演奏会では、演奏曲順が逆となっていたのが、訂正されなかった。

今年は3日、4日の二日間の演奏会を聴いた。

演奏の内容では、オーケストラでウラルフィルのロシアのオーケストラらしいパワフルな響き、庄司沙矢香のショスタコーヴィッチの緊張感、トリオ・ショーソンのチャイコフスキー、ラフマニノフの大熱演、そしてポゴレリツチの異常さ等が強い印象に残った。下記に短い感想を記す。

5月3日の演奏会から

アンドレイ・コロベイニコフ

ラフマニノフ 「13の前奏曲より第5.1012番

スクリャーピン 9つのマズルカOp.25

スクリャーピン ピアノソナタ第7番「白ミサ」

ラフマニノフの独特の間合いとゆったりとしたテンポ、強い打鍵、終結部の長い残響が印象的。

スクリャーピンは、初期と後期の作品の違いが明瞭。ソナタ「白ミサ」の終結部の宗教的高揚感、恍惚たる響き。なるほど神秘主義とはこういうものかと納得。ライブでないとスクリャービンのこの様な面白さは体験できない。

コロベイニコフはいかにもロシアの伝統的なピアニズムの継承者という印象。粘液質と、輝かしい打鍵。

ウラルフィルハーモニー

ドミトリー・リス(指揮) 庄司沙矢香(Vn)

ショスタコーヴィッチ ヴァイオリン協奏曲 第一番

庄司のヴァイオリンは以前の硬質なものから、柔軟さが加わった印象。

緊張感に満ち満ちたスケールの大きな演奏。第3楽章カディンツァの抑えた情熱がすさまじい厳しさを与えていた。

ウラルフィルはスケールの大きさが印象的。ただ、細部がやや雑。

アンヌ・ケフェレック

カトワール

3つの小品Op.12

レビコフ

秋の夢、ミニュチュアールのアルバムOp8より「悲しみの時、忍耐」

プロコフィエフ

年をとった祖母の物語Op31

スクリャーピン

10つのマズルカOp.3より第2.3.5番

チャイコフスキー

12の小品Op.40より第6,10番

チャイコフスキー

「四季」より 1月「炉端にて」

2月「謝肉祭」

同じロシア音楽でも演奏家の個性が異なるとガラっと印象が変わる。

懐かしさと、優しさとほっとするひと時の様な音楽。

優しい作品を慈しみを持って演奏していた

台北市立交響楽団

西本智美(指揮)

チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」

珍しい台湾のオーケストラ。

編成も大きく、音量も豊か。ただ、細部のアンサンブルが粗く、磨かれていない。このあたりは今後の課題か。

西本の指揮は、スケールの大きさの表出が見事だが、細かい部分から全体を作り出す構成感が不足で、やや荒っぽい感じ。細部への丁寧なアプローチが欲しい。

ブラジャーク弦楽四重奏団

チャイコフスキー 弦楽四重奏曲第1番

ボロディン 弦楽四重奏曲第2番

チェコ伝統の素朴で柔らかい弦の響きが印象的。

4人が共通した音のトーンを有しているので、調和がとれたアンサンブル。

鋭さと大きさを追求するのでなく、調和と充実した響きの追求。

ウラルフィルハーモニー管弦楽団

井上道義(指揮)

ショスタコーヴィッチ 交響曲第12番

大きいスケールのオーケストラ。

編成も大きいが、金管、打楽器の爆発的な迫力は相当なもの。

この交響曲のスペクタクルな面白さを存分に発揮。井上監督も大きいおもちゃを手に入れたようで、実に楽しそうでパワフルな指揮。

台北市立交響楽団

ドリアン・ウィルソン(指揮)

アンドレイ・コロベイニコフ(P)

チャイコフスキー

バレエ「眠りの森の美女」よりパ・ダクション、

ワルツ

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番

ドリアン・ウィルソンという指揮者、大きいスケールの持ち主。オーケストラから底力のある分厚い響きを引き出す。

チャイコフスキーはバレー音楽としてはやや重すぎる感もあるが、雄大な表現は見事。

ピアノのアンドレイ・コロベイニコフは、オケの圧力にやや押され気味。ソロリサイタルの時に比べ、やや弾きにくそう。指揮者もピアニストにもう少し配慮が欲しかった。

5月4日の演奏会から

トリオ・ショーソン

ラフマニノフ

悲しみの三重奏曲第1番「偉大な芸術家の思い出に」

アレンスキー

ピアノ三重奏曲第1番

2曲とも追悼の音楽。曲想も明らかにチャイコフスキーの同名の三重奏曲からの影響を強く感じる。

アレンスキーは初めて聴く作曲家。抒情的な魅力を感じるが、特異な個性は感じられない。

トリオ・ショーソンは感情をあらわに表した熱演。

オーケストラ・アンサンブル金沢

山田和樹(指揮) アンドリ・マルケット(Vc)

グリンカ 幻想曲「カマリンスカヤ」

R.コルサコフ「スペイン奇想曲」

チャイコフスキー ロココ風の主題による幻想曲

OEKの円熟した響き。他のオケと比較して聴くと、OEKのレベルがかなり高い事を感じる。大型オケと異なり、室内オケで緻密なアンサンブルを追求してきた結果であろう。

山田和樹のフレッシュで躍動する音楽も魅力的。R・コルサコフ「スペイン奇想曲」での、リズム感の躍動は心躍る。

アンドリ・マルケットのチェロの伸びやかで艶やかな音色が印象的

ドミトリ・マフチン(Vn)

エカテリーナ・デルシャヴィナ(P)

プロコフィエフ ヴァイオリンソナタ第一番

チャイコフスキー 瞑想曲

プロコフィエフの寒々とした心の風景が胸に迫る。

マフチンのヴァイオリンは表現力の強さが魅力的。デルシャヴィナのピアノもしっかりとヴァイオリンを支える。

イーゴ・ポゴレリッチ(P)

ショパン ノクターン

ラフマニノフ ピアノソナタ第2番

バラキレフ イスラメイ(東洋風幻想曲)

今回の目玉の一つポゴレリッチの登場。

本人の強い希望とのことでショパンが追加となる。

何とも形容しがたいピアニスト。

作品を再構築し、自らの編曲としてしまう様な異様さ。ショパンもラフマニノフもポゴレリッチというピアニストの作品となってしまう。

停止するかのような遅いテンポ、一つ一つの音に意味を込めようとする意志。ポゴレリッチでなければ、許されないし又不可能であろう異様さ。

バラキレフでは一転して鬼気迫る様な超絶技巧。

ラメナ・マンゴーヴァ(P)

クバイトゥーリナ シャコンヌ

チャイコフスキー 「四季」より10月「秋の歌」

チャイコフスキー ドゥムカ

ショスタコーヴィッチ 24の前奏曲より

1.2.5.3.6.13.14.10.16.17.21.20番

ポゴレリッチの異様さの後では、マンゴーヴァの個性も普通に聴こえてしまう。

大きな身体から、優しい歌が聴こえてくる。打鍵の強さもその身体なみ。

ショスタコーヴィッチは各曲の多彩な性格を明確に描き出し、ショスタコーヴィッチの多面性を聴くことが出来た。

台北市立交響楽団

ドリアン・ウィルソン(指揮)

チャイコフスキー

「エフゲニ・オネーギン」より ポロネーズ

チャイコフスキー 交響曲第4番

ドリアン・ウィルソンの本領発揮。

4番の交響曲の骨格のしっかりとした、滔々とうねる波のような音楽の流れ、金管と打楽器の咆哮。魅力存分の演奏。

トリオ・ショーソン

チャイコフスキー

ピアノ三重奏曲 「偉大な芸術家の思い出に」

出だしは淡々と主題が歌われるが、曲が進むにつれてピアノの情熱的な歌が全曲を高揚させ、熱を帯びる。

3人が1つの心で、チャイコフスキーの哀歌を雄弁に奏でる。熱い演奏である。

オーケストラ・アンサンブル金沢

井上道義(指揮) ミリャーナ・ニコリッチ(Ms)

プロコフィエフ シンフォニエッタ

プロコフィエフ

カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」より

第6曲「死の原野」

チャイコフスキー

オペラ「オルレアンの少女」よりジャンヌのアリア

「森よ、さようなら」

ボロディン ダッタン人の踊り

スカラ座の歌姫、ミリャーナ・ニコリッチを迎えてのコンサート。

ミリャーナ・ニコリッチは11月にOWK定期でビゼー「カルメン」を歌うことになっているので、その顔見世か。

2曲のアリア以外に管弦楽曲が2曲

プロコフィエフのシンフォニエッタというレアな作品。プロコフィエフらしい皮肉っぽい音楽。

ニコリッチはドラマティックで透徹した歌声。もう少し歌ってほしかった。11月が楽しみ。

ボロディン ダッタン人の踊りは迫力満点、室内オケでもやや増員することでここまでスケールの大きな演奏が出来ることをOEKの実力が示していた。

井上監督のがっちりとした造形が作品の面白さを際立てていた。

ツェムリンスキー弦楽四重奏団

チャイコフスキー 弦楽四重奏曲第3番

ボロディン スペイン風セレナーデ

ブラジャーク弦楽四重奏団と同じ、チェコの団体だが色合いはかなり異なる。

この四重奏団は、かつてのスメタナあたりを想起させる、鋭く迫力のあるアンサンブルを聴かせる。

チャイコフスキーの大曲を弛緩することなく、緊張感を持って再現。

美しい旋律の歌わせ方と共に、構成ががっちりとした、スケールの大きな演奏を聴かせてくれた。

演奏曲順が発表のものと異なり、とまどいを感じたし、そのためチャイコフスキーの1楽章後に拍手が入ったりして、緊張感が中断されたのは残念。運営上の改善点。 |

|

|

|

|

|

|

|

諏訪内晶子ヴァイオリンリサイタル

2012年4月25日 入善コスモホール

ピアノ イタマール・ゴラン |

|

5年ぶりの諏訪内晶子のヴァイオリンリサイタル。今回はピアノがイタマール・ゴラン

ゴランはコスモホールではお馴染みのピアニスト。かつて、樫本大進、庄司沙矢香、ワデム・レーピン等と協演、圧倒的な存在感を示した名ピアニスト。今回は事前の印象としては、果たして合うかしらと危惧を抱いた諏訪内との協演。

結果としてこの危惧は、杞憂で、ゴランのがつちりとして、挑戦的なピアノが、諏訪内の新しい境地を引き出していたように思える。

プログラムは前半がシューマンの「ヴァイオリンソナタ1番」、ベートーヴェンのソナタ5番「春」、後半がバルトーク「ルーマニア民族舞曲」、エネスコ「ヴァイオリンソナタ3番『ルーマニアの民族様式で』」

前半がドイツ、後半がルーマニアというきちんと色分けされたプログラミング。

以前は優等生的、模範的演奏でありながら、何か主張が乏しいと思えた諏訪内だが、今回はかなり趣が異なり、この作品はこの様に主張したいという熱い声が聴こえてくる演奏だった。これまで、越えられない壁を一つ乗り越え、新たな境地に踏み込んだと感じられる演奏。

最初のシューマン。古典的な形式の中に、ロマン的な情熱が込められた作品だが、その調和が均整良く整い、シューマンの暗い情熱が聴こえてくる演奏。1楽章冒頭の低音のうつうつたる主題が心を奪う。ピアノのゴランの強い主張と堅固な構成感がヴァイオリンをがっちりと支える。

次のベートーヴェン。昨年の庄司紗矢香の個性的な演奏が印象深いが、諏訪内はそれほど踏み込まず、ベートーヴェンの音楽の古典的構成と、雄大なスケールを正面から描こうとした様な演奏。ただ、以前の諏訪内のベートーヴェンの様に淡々としたものでなく、激しさと強さを求め、描き切ろうとした熱い思いが感じられた。ゴランのピアノの力強い堅固な打鍵による雄大なピアノもそれを支える。ベートーヴェンの雄大な世界が満ち満ちた演奏。

後半はバルトークの「ルーマニア民族舞曲」第一曲冒頭のピアノの強烈な一打にまず引きこまれる。ゴラン、物凄い主張の激しいピアニストである。そのピアノに応えるかのように諏訪内も激しく熱い演奏。面白いのは、目を閉じて聴いていると、渦巻く様な激しさに満ちているのだが、目を開けて見ると、ゴランは身体全身でピアノに立ち向かっている様な激しさが見られるが、諏訪内はその音とは反し、比較的冷静に、淡々と演奏している。そのあたりが、このヴァイオリニストの特長であり、又凄さなのだろうか?

民族色溢れる小品6曲からなる魅力的な作品だが、各小品の特長ある面白さと、激しい舞曲のリズムと5曲に聴く素朴な歌など、この作品の特色を色濃く描き出していた。

最後のエネスコのヴァイオリンソナタ第3番。1楽章のメランコリックで暗いが、色濃い民族色に溢れた歌、2楽章の清冽な歌と中間部の激しい盛り上がり、第3楽章の生き生きとした舞曲とコーダの堂々としたエンディング、初めて聴く作品だが、魅力溢れる作品。同時代のヤナーチェクのヴァイオリンソナタとならぶ、傑作であろう。

ここでもゴランのピアノの激しさと繊細さの対比が見事。諏訪内のヴァイオリンも豊かに歌い、第2楽章のフラジオレットが極めて印象的に響く。

3楽章のエンディングは高揚が極限まで高まり、ヴァイオリンとピアノの強奏で堂々と全曲が閉じられる。

内容の濃い、訴えかける力の強い演奏で、これまでの諏訪内の印象が一変させられた。

アンコールは3曲。クライスラー、ブロッホ、ドヴュッシー。

特にブロッホの「祈り」は壮絶。深い瞑想から、烈しい慟哭にいたり、深い祈りで終わる。これもヴァイオリン、ピアノとも主張の強い演奏。

今回はピアノにゴランを迎え、プログラミングも訴求力の強いものとなり、諏訪内の新しい境地を聴くことが出来、興味深かった。以前の彼女であったら、どこかで行き詰っていただろうが、今回の演奏でこれからの演奏がどの様に変貌するかの楽しみが増した。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第319回定期演奏

2012年4月13日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 広上 淳一

ピアノ 河村 尚子 |

|

広上淳一は私がOEK定期に通い始めてから3度目の登場。最初の2006年故岩城監督の逝去直後の演奏会でのモーツァルトのグランパルテータの名演が思いだされる。

今回も非常に凝ったプログラムで。前半がアッテルベリ「ヴェルムランド狂詩曲」、ヒンデミット「4つの気質 主題と4つの変奏曲」、後半がシューベルト交響曲第2番。

広上淳一の音楽の特徴は、オーソドックス、厚みのある重厚さ、そして集中力の高さというところだろうが、今回の定期も将にその通りの演奏。

選曲にしても、一見特異であるようながら、ドイツ的正当さを正面に打ち出した選曲と感ずる。

2006年の、モーツァルト、2009年のメンデルスゾーン、ハイドン、そして今回のヒンデミット、シューベルトとドイツ音楽の王道の選曲だ。ただ、それらの作曲家の隠れた名曲ともいえる、通常聴くことの少ない作品を取り上げるところに特長を見ることが出来る。

といいながら今回はアッテルベリという馴染みの全くない作曲家の作品が最初に演奏された。20世紀スエーデンの作曲家ということだが、作風は穏健で保守的。イギリスのディーリアスを想起させるところもある。

際立った個性も無いが、心地よい音楽の流れ。北欧らしい透き通った空気が聴こえてくる。編成は金管にトロンボーンも使用され、ティンパニーは使われず大太鼓とシンバルという、やや変わった編成。

ヒンデミットの「4つの気質 主題と4つの変奏曲」。ピアノ独奏と弦楽合奏による作品だが、構成の大きい作品。

ヒンデミットはドイツロマン派の終焉の作曲家だが、R・シュトラウス等と異なり、ブラームスの流れを継ぐ、やや晦渋ともいえる作風を持つ作曲家で、演奏によっては退屈ささえ感じさせる様な作品が多いが、今日の演奏はヒンデミツトの音楽の個性的な面白さが十分に表現されていた。

最初に3つの主題が提示され、その主題を用いて4つの楽章とも言える4つの変奏曲が展開される。

各楽章はそれぞれ、「黒胆汁質」「多血質」「粘液質」「胆汁質」が表現されており、それぞれの気質の特徴が音楽によって表現される。

ヒンデミットの音楽の持つ構造的な緻密さと、響きの独特な重さとハーモニーの厚さ、そして独奏ピアノの表現力の多彩さ。それらが混然となり、ドイツ後期ロマン派の最後の暗く重厚な世界が展開されていた。

ここでは、OEKの弦の厚ぼったい響きが効果的であり、そこに河村尚子の表現力豊かなピアノが協奏曲風にからみ、ヒンデミットの音楽の構造的な面白さが際立っていた。

河村尚子のピアノのしっかりとした打鍵に裏付けられた表現力が秀逸。

後半はシューベルトの交響曲第2番。前半のヒンデミツトとがらりと変わり、古典的明快さと優しく、喜びに溢れた歌が湧き出てくるような魅力的な作品。後期の代表作、未完成、9番にも劣らない魅力的な交響曲。

1楽章は堂々とした序奏に始まり、その後はシューベルトらしい抒情的で感傷的な歌が溢れる。

4楽章のたたみかける様な喜びに満ちた劇的な迫力は、後の9番の4楽章を思い起こさせる。

広上淳一の指揮は、表情の豊かさ、構成の確かさ、そしてシューベルトの音楽で大切な瑞々しい流れに溢れ、この交響曲の魅力を存分に描きしていた。

第2楽章の管楽器にもう一つのアンサンブルの磨きと、奏者の自発的な歌が聴けたらと言う欲も感じたが。

アンコールに2楽章がもう一度演奏された。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第318回定期演奏会

2012年3月23日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 井上道義

独奏

ヴァイオリン アビゲイル・ヤング

チェロ ルドヴイート・カンタ

オーボエ 加納 律子

ファゴット 柳浦 慎史

オーボエ カイ・フレブゲン

クラリネット ギュンター・フォレストマイアー

ファゴット アレクセイ・トカチャク

ホルン ザボルクス・ツェンプレーニ |

|

今回のマイスターシリーズ定期はOEKの最も得意とする、ハイドン、モーツァルトの古典派の作品。

そして、なかなか聴くチャンスの少ない2曲の協奏交響曲。

独奏者が、ハイドンがOEKのトップ奏者、モーツァルトがドイツ・バンベルク交響楽団のトップ奏者という、ユニークな組み合わせ。後半はハイドンの交響曲第94番「驚がく」

2つのオーケストラの独奏者が2つの協奏交響曲で競演するというのは実に珍しいこと。

最初のハイドンの協奏交響曲は、独奏者がヴァイオリン、チェロの弦楽二人と、オーボエ、ファゴットの木管二人の組み合わせ。協奏交響曲という分野は、その名の通り協奏曲でありながら、全体のアンサンブルが重視されるので、この様に同じオーケストラの団員で演奏される例が多い。その点、このハイドンはその典型。各奏者は巧みでありながら、全体のアンサンブルと音の個性という点で一体である。

それに比較し、次のモーツァルトは全く異なるオーケストラの奏者との協演となるので、協奏曲としての面白さも聴ける。

その様な意味で、この2つの協奏曲の演奏は実に面白いもの。

最初のハイドン。ハイドンの作品としては実に優美なもの。各独奏者は比較的自制的で、オーケストラとの調和を図っている様。その中でヴァイオリンが、やや目立っているという印象。ヤングのヴァイオリンは1楽章では、ややその楽器の所為か(ストラディヴリウスであると思うが)、やや華美に過ぎ、全体から浮き出している様にも聴こえたが、3楽章に入り、音が柔らかく落ち着きだした。チェロは底支えとともに、時に早い技巧的な聴かせどころも十分。木管の二人も、実に落ち着いた優美な響き。井上監督のメリハリと優しさを兼ね備えた古典的な端正さに溢れたオーケストラの響きと、独奏者群が一体となり心地よい調和を作り出していた。

次のモーツァルト。モーツァルトの作品かどうかの真贋が話題の作品だが、メロディーの優しい親しみやすさなど実に魅力的な作品。

以前、デュトワのモントリオール交響楽団が入善でこの作品をとりあげ、デュトワ・モントリオールらしい華麗な響きのモーツァルトの演奏を聴かせてくれたのを思いだすが、この日の演奏はそれと違う、落ち着いた響きのモーツァルト。

出だしの弦楽器の低い音域の主題から、落ち着いた調和が聴こえてくる。

バンベルグ響の4人のトップ奏者、さすがという演奏。各奏者の個性が凄い。オケの団員でありながら、それぞれ主張する音楽を持っている。個性のひらめきが素敵な音を生み出し、それが一つのアンサンブルとなつていくのは、ぞくっとする様な快感。オーボエとクラリネットの対話、それを支えるファゴットとホルン、巧みな技巧に支えられたしっかりとしたアンサンブル。

オーケストラも独奏者群の響きに触発され、オケとしての個性的な響きを紡ぎだしていた。

協奏交響曲という分野は名手が揃わないと演奏が難しい分野で、それ故にオーケストラの団員が独奏者を務める例が多いのは、先に記したとおりだが、この様に異なるオーケストラの奏者が独奏者となると、協奏としての面白さが浮き出るということを認識させてくれた。その意味で貴重な体験。

プログラム後半は、ハイドンの交響曲第94番「驚がく」

井上監督のハイドンはこれまでも何回か聴いており、監督のある意味、力を入れている作曲家でないかと思うが、この日の94番も力の入った演奏。

今回は古典ということで、バロックティンパニーを使用していたが、この演奏ではその乾いた強烈な響きが印象的。

全体としては、きびきびとした演奏で、端正さと優美さを兼ね備えた演奏と言えるが、部分的には井上節とも言える様な独特のアクセントをつける部分があり、その点が面白い。3楽章メヌエットの中間部の微妙なテンポの動かし方、最終楽章終結部のアッチェランドとティンパニの強打などその典型で、井上節ハイドンの面白さ。

「ハイドンはこういうところが面白いんだよ。」というマエストロの声が聴こえるよう。

第2楽章の例のびつくりの部分では、一瞬場内の照明を消しびっくりさせるなど、監督らしいパフォーマンスと茶目っけ。

アンコールは武満徹「他人の顔」からワルツ

この日定年退団の二人、ヴァイオリンの大沼さん、フルートの上石さんの紹介があった。 |

|

|

|

|

|

|

|

オーケストラ・アンサンブル金沢第316回定期演奏会

2012年3月3日 石川県立音楽堂コンサートホール

指揮 井上道義

ソプラノ アンナ・シャファジンスカヤ

バス ニコライ・ディディンゴ |

|

この日のプログラム、非常に刺激的で知的なもの。

前半がシチェドリン編曲によるビセー「カルメン」組曲。後半がショスタコーヴィッチの交響曲第14番。

第2次世界大戦後のソヴィエトの作曲家二人の作品。そして、共にソヴィエト政府による社会主義リアリズムの芸術への干渉の嵐の中をかいくぐり、生き抜いてきた芸術家。

ということで、ある意味「音楽と政治」という難しいテーマを掲げたプログラムともいえよう。

そして。音楽として見てみると、この日の編成はどちらも、弦楽器と打楽器のみで、管楽器は無し。

幾重にも知的に構成されたプログラム。

前半のシチェドリン。原曲はビゼーのカルメン。

シチェドリンの妻で名バレリストのプリセツカヤの要請で作曲されたバレー音楽からの抜粋。

編曲とはいうものの、歌劇「カルメン」の題材を用いシチェドリンの意のままに新しく作曲された作品というのが適当か。

バレーの筋も、歌劇の筋が基本となっているようだが、音楽自体は個性的なもの。

まず、編成。この日は正面前面に多数の打楽器が配置され、その後ろにヴァイオリン、ビオラ群、そして一番後ろにチェロとコントラバスを一列に配置した独特のもの。

この時代では、ウェーベルンがやはり個性的な編曲を多く残しているので、そのあたりも想起させる。更に音楽の個性としては、クルト・ワイルあたりの音楽に似通っている感もある。

全体的には世紀末的な、ある意味退廃的な臭いを感じさせる音楽。あの時代のソヴィエトであえてこの様な音楽を発表したシチェドリンの音楽での抵抗の姿勢を見ることができる。

打楽器の多様な使い方が特に効果的。特に序奏でベルが「ハバネラ」を断片的に鳴らす場面は、全曲の悲劇性を象徴している様で効果的。最後の部分でこの「ハバネラ」が効果的に回想されるので、全曲のシンボル的存在と感じさせる手法。

演奏は、弦楽器群の硬質な響きが印象的。そして、各曲の色彩的で個性的表現の面白さを井上監督は的確に描き出していた。原曲があまりにも有名な作品が多いので、それがどの様に料理されているか、聴きとることが出来るので、そのあたりの面白さも抜群。時にはにやりとさせられる部分も多い。

打楽器群の熱演に拍手。

休憩を挟んで後半は、ショスタコーヴィッチ交響曲14番。ショスタコーヴィッチ晩年の問題作。1969年の作曲なので、わずか40年程前の作品。

ソプラノとバスによる11の歌曲集とも言える作品。編成はやはり個性的。弦楽器群と打楽器のみで、管楽器は無し。

打楽器群はシチェドリン同様、舞台前面に配置されているが、シチェドリンよりやや小ぶり。

作品全体が、暗い色彩に覆われている。詩は、スペイン、ロシア、フランス、ロシアの4人の詩人の詩によるとされている。いずれの詩も、死をテーマとし暗い色彩に彩られている。歌詞は正面オルガンBOXの下の電光板にて示されるが、いずれも即理解するには難解な詩。

1曲目の弦楽器群による、痛切なテーマで開始。無調を基本としているようだが、全体は複雑なテクスチャーよりも、非常に透徹したシンプルさで覆われている。

各所でヴイヴラフォン、シロフォン、カスタネット、チェレスタ、ベル等の打楽器群が効果的に使用されている。

鋭い悲痛な叫びと、悲痛を底に沈めた静謐さが全曲を支配する。

弦楽器は低音部、ビオラ、チェロ、コントラバスに旋律が多く割り当てられ、より深い暗さに包まれている。

この日の独唱者、ソプラノ、バスとも大変な熱唱。ソプラノのドラマティックな叫び、バスのロシア独特の低く深い響き。

そして、打楽器群の効果的な響きと、チェロ、コントラバス等弦楽器群の暗く、厚い響き。

選ばれた詩の中には7章、9章など、明らかにショスタコーヴィッチの生涯にわたるファシズム・ソヴィエト当局との戦いを象徴するものがあり、作曲者晩年の集大成とも言える音楽が全曲に溢れている。その意味で、ショスタコーヴィッチの音楽の集大成と聴くことができる。

この後15番で、又別の透明さを示しながら、生涯を閉じるわけだが、激動の時代を生き抜いた音楽家の最後の痛切な告白を聴くようである。

この日の演奏は、この作品のその様な側面が強く描き出され、心に強く迫った。指揮者、独唱者、オーケストラ一体となった劇的な演奏。

最後の部分、11章で冒頭の低音の静謐な主題が戻り、最終章は突然の強奏で終結。強烈な余韻が残された。

ショスタコーヴィツチの大作であり、問題作でありながら、滅多に演奏される機会の無い作品を取り上げてくれた井上監督に感謝。恐らく北陸では初演ではなかろうか?、 |

|

|

|

|

|

|

|

南西ドイツ放送交響楽団バーデ=バーデン&フライブルク演奏会

2012年2月19日 石川県立音楽堂

指揮 フランソワ=グザヴィエ・ロト

ピアノ 萩原 麻未 |

|

今年最初の本格的な外国オーケストラの演奏会。